Napoléon Bonaparte (1769-1821)

Bonaparte à Aix et en Pays d’Aix en 1793, 1799 et 1814

Napoléon Bonaparte est venu à trois moments à Aix-en-Provence et en Pays d’Aix en 1793, 1799 et 1814 :

1793 - Église St-Jean de Malte, ses cloches aux canons & vice-versa : un destin insolite 3 cloches réquisitionnées par le capitaine Bonaparte

Illustration : Portrait du général Bonaparte, Musée des châteaux de Malmaison, D.R-

Le clocher de Saint-Jean de Malte et la cloche augustine, l’une des trois cloches replacée

Les cloches de Saint-Jean de Malte sont liées au destin du jeune capitaine Bonaparte, nous allons voir pour quelle raison :

Des cloches aux canons pour délivrer le port de Toulon des Anglais

Le siège de Toulon se déroule de septembre à décembre 1793, après que les royalistes se soient emparés de la ville de Toulon livrée aux Britanniques. Ce conflit militaire oppose l’armée de la 1ère république française à ses ennemis coalisés.

Sur ordre d’un décret de la Convention, le jeune Capitaine Bonaparte est missionné pour réquisitionner tous métaux pouvant permettre de fondre des canons pour contrer les Anglais. Ainsi réquisitionnera-t-il à Aix trois des quatre cloches de l’église de Saint-Jean-de-Malte. Le jeune Capitaine reconquiert Toulon sur les Anglais et se trouve ainsi promu au rang de Général. Ces cloches connaîtront un heureux épilogue dans les années 2000.

Un épilogue heureux pour ces 3 cloches.. deux siècles plus tard

En effet, ces trois cloches, grâce aux énergies conjuguées de mécénes éclairés, de la Direction du Patrimoine de la Ville d’Aix-en-Provence et de la DRAC-PACA, seront réhabilitées entre 2013 et 2018.

La réalisation de trois nouvelles cloches fut confiée à l’entreprise Paccard, spécialisée dans la fabrication de cloches et de carillons située près d’Annecy en Haute-Savoie. Entrera dans leur composition le métal d’anciens canons (bronze) conservés dans l’Arsenal de Toulon. Refondues en 2013, elles seront replacées en 2018 après la restauration de l’église Saint-Jean-de-Malte dont le clocher, la façade et les contreforts avaient subis les aléas du temps. Les éléments structurels de l’église firent l’objet d’une campagne de restauration avant afin de pouvoir recevoir le poids de ces magnifiques cloches.

La date de leur bénédiction et installation coïncidera avec la bénédiction des calissons d’Aix qui se déroule chaque année le 1er dimanche de septembre, placée sous le patronat des calissoniers d’Aix-en-Provence présidées par Jean-Pierre Bourelly, ancien calissonnier aixois.

1799 - Bonaparte à l’Hôtel des Quatre Nations, 3 cours Mirabeau : La Nuitée du 9 octobre 1799 à son retour d’Égypte

Débarqué quelques jours plus tôt sur les côtes varoises à Fréjus, c’est dans la nuit du 9 octobre 1799 (18 Vendémiaire AN VIII), que la ville d’Aix accueillait à son retour d’Égypte le jeune Général Bonaparte dans l’hôtel de Quatre Nations, pressé de rejoindre Paris.

Ancien hôtel des Princes, prudemment rebaptisé hôtel des Quatre Nations à la Révolution par sa propriétaire la citoyenne IMBERT.

C’est lors de cette étape que le Général Bonaparte annonçait au Directoire son retour d’Égypte et qu’allait s’accomplir son destin. Le Pape Pie VII- qui consacra Napoléon en 1804- y fit étape également mais -en tant que "captif"- sur la route de Grenoble lors de sa brouille avec l’Empereur en 1809.

- Plaque rappelant cette nuitée du 9 octobre 1799 visible sur la façade de l’hôtel des Nations, aujourd’hui occupée en rez-de-chaussée par une pharmacie

1814 - Auberge de la Calade, un passage discret... le 26 avril 1814

Le 26 avril 1814, sur le chemin de son 1er exil vers l’île d’Elbe, l’empereur déchu s’arrêta discrètement dans l’auberge de la Calade, située du côté de Célony.

À lire aussi :

Sites de la période impériale : église Saint-Jean de Malte, Hôtel des Quatre Nations Forbin et Auberge de la Calade

Portraits de la période impériale : Pauline Borghèse et Auguste de Forbin

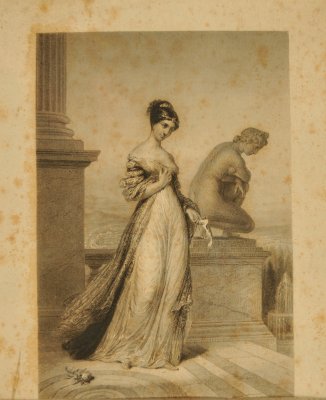

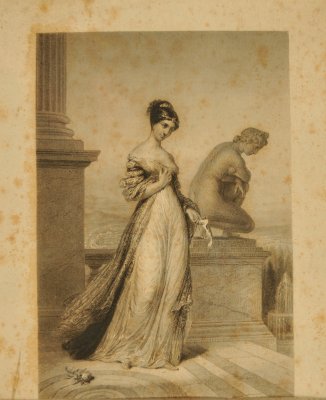

Pauline Borghèse (1780- 1825)

Née Marie Paoletta di Buonaparte, le 20 octobre 1780 à Ajaccio - morte le 9 juin 1825 à Florence (Italie) à l’âge de 45 ans.

Deuxième fille de Charles-Marie Bonaparte et de Letizia Ramolino, et une des sœurs de Napoléon, est née le 20 octobre 1780 dans la maison familiale à à Ajaccio. En 1793, elle accompagne sa famille lorsqu’elle doit fuir la Corse et se réfugier à Marseille.

En 1797, elle épousa le général Leclerc, et elle l’accompagna dans la funeste expédition de Saint-Domingue, au cours de laquelle Leclerc périt de la fièvre jaune. Remarquable par sa beauté, Pauline mena une vie assez dissolue. Cette situation suscite la recherche d’un nouveau mari par le Premier Consul et son frère aîné Joseph. Le choix se porte sur un prince romain, Camille Borghèse, possédant un somptueux palais, de vastes domaines et une belle rente.

Après le mariage en 1803 à Mortefontaine dans la propriété de leur frère aîné Joseph, Napoléon achète la collection d’art des Borghèse qu’il destine au musée du Louvre. En 1806, Napoléon donna à Camille Borghèse et à son épouse le duché de Guastalla. Pauline se lasse vite de Rome et s’en vient habiter le château de Neuilly, où elle tient une espèce de cour, tandis que Camille Borghèse part pour l’armée. Toujours à la recherche des plaisirs, Pauline passa plus de temps à Paris ou à Rome qu’auprès de son époux, qui fut nommé en 1808 gouverneur général des départements français au-delà des Alpes.

Après la chute de Napoléon en 1814, elle rejoignit son frère à l’île d’Elbe, et elle tentera encore de le rejoindre à Sainte-Hélène. Elle mourut à Florence en 1825.

- Pauline Borghèse, gravure, Collection du Musée Paul Arbaud, Aix-en-Provence

Princesse Pauline Borghèse hôte invitée à l’Hôtel de Forbin, 20 cours Mirabeau

À l’occasion d’une cure à Gréoux-les-Bains en 1807, Pauline Borghèse, sœur de Napoléon Bonaparte, est reçue à Aix le vendredi 22 mai 1807 dans l’hôtel de Forbin, situé au 20 Cours Mirabeau. Sa présence en Provence est motivée par une mission à la demande de l’empereur Bonaparte, son frère aîné. Celui-ci lui confia une mission ‘‘de séduction’’ en son nom auprès de la bonne société aixoise, de nature plutôt hostile à l’Empire (et à la Révolution). L’hôtel de Forbin construit en 1656, possède un très beau balcon de fer forgé, d’où Pauline Borghèse assista aux jeux de la Fête-Dieu., fête qu’elle remit au goût du jour.

- Façade de l’Hôtel de Forbin situé 20 cours Mirabeau

- À l’angle de l’Hôtel de Forbin et de la rue Cabassol, une magnifique "Madone à l’enfant"

Veuve d’un militaire et remariée au comte Borghèse, ses moeurs légères ne firent pas bon ménage. En effet Pauline d’une pudeur relative, venait de poser pour Canova pour une sculpture de marbre intitulée « La Vénus de Praxitèle » couchée sur un divan, nue. Cependant la princesse fut très bien accueillie par les aixois et les notables de la ville. À Aix elle retrouve son chambellan, le comte Auguste de Forbin, qui est également... son amant Cette liaison avec Auguste de Forbin, propriétaire des lieux, fit scandale. Pour plus de discrétion, elle retrouve Auguste de Forbin un peu à l’écart d’Aix au château de la Mignarde, grâce à l’hospitalité de Jean-Baptiste Rey propriétaire du château. Ils se rencontraient également discrètement au château de la Barden, appartenant à la famille de Forbin, où un boudoir fut décoré pour elle par le célèbre peintre aixois Granet. Leur idylle prendra fin quand Napoléon, averti de cette union illégitime -les 2 amants sont en effet mariés chacun de leur côté-, enverra Forbin combattre en Espagne.

- Le Château de la Mignarde, propriété privée

À lire aussi :

Sites de la période impériale : Hôtel de Forbin et Château de la Mignarde

Portrait de la période impériale : Auguste de Forbin

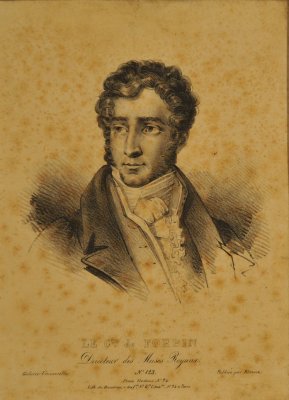

Louis Nicolas Philippe Auguste, comte de Forbin (1777-1822)

Né le 19 août 1777 à la Roque d’Anthéron - mort le 23 février 1822 à l’âge de 45 ans

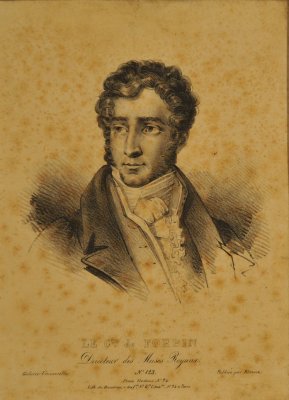

- Auguste de Forbin, gravure, Collection du Musée Paul Arbaud, Aix-en-Provence

Louis Nicolas Philippe Auguste, baron en 1810, puis comte de Forbin, né au château familial de la Roque-d’Anthéron le 19 août 1777, fut peintre, ancien élève des maîtres Constantin à Aix puis de David à Paris, écrivain archéologue et administrateur français. Il succéda à Vivant Denon en 1816 comme directeur général du musée du Louvre.

Une formation de peintre débutée à Aix

Dès l’enfance, Auguste de Forbin fréquente François Marius Granet avec lequel il est élève du peintre Jean Antoine Constantin à Aix-en-Provence. Une amitié solide se noue entre les deux hommes et, par la suite, Forbin aidera Granet dans sa carrière.

En 1793, il est à Lyon lors du siège de la ville par la Convention et assiste à la mort de son père et de son oncle. Il est recueilli et élevé par un habile dessinateur lyonnais, Jean-Jacques de Boissieu, qui l’initie à la pratique de son art. Son goût pour la peinture le conduit ensuite à Paris où il est rejoint par son ami Granet. Tous deux prennent des cours auprès du peintre Demarne, puis quittent son atelier pour devenir élèves de Jacques Louis David.

Jeunesse, Idylle avec la Princesse Pauline Borghèse à Aix et en Pays d’Aix

En 1799, il est incorporé dans le 21e régiment de chasseurs à cheval, et deux ans après dans le 9e régiment des dragons.

Ensuite, il quitte une première fois sa carrière militaire pour se consacrer à la peinture. Il visite l’Italie, où il obtint la protection de la princesse Borghese (sœur de Napoléon), dont il devint le chambellan en 1803 et l’amant jusqu’en 1807. Leurs amours furent abritées à l’hôtel de Forbin, puis plus dicrètement dans le château de la Mignarde à Aix-en-Provence, où Pauline effectua des séjours, et également au château de la Barben appartenant à la famille de Forbin où un boudoir a été décoré pour elle par Granet. Chateaubriand écrit à propos de cette époque (été 1805) dans Mémoires d’Outre-tombe : « M. de Forbin était alors dans la béatitude ; il promenait dans ses regards le bonheur intérieur qui l’inondait ; il ne touchait pas terre ». Lors d’un séjour à Aix-en-Provence, en mai 1807, elle fut reçue à l’hôtel de Forbin. Il en perdit brusquement l’estime en octobre de la même année après que Napoléon 1er a fait mettre un terme à cette liaison interdite.

Carrière militaire au Portugal et en Autriche

Napoléon 1er l’envoya alors au Portugal où il réintégra l’armée, attaché à l’état major du duc d’Abrantès (Junot). Il participe alors à la première campagne du Portugal et reçoit la croix de la Légion d’honneur. Il se distingue en particulier durant la bataille d’Évora, où il fut un des tout premiers à entrer dans la ville avec le général Pierre Magaron.

Il sert ensuite sous les ordres du maréchal duc d’Istrie (Bessières) pendant la campagne d’Autriche. Après le traité de Schönbrunn, il retourne en Italie pour se consacrer aux arts.

Directeur des Musées de France

Il revient à Paris en 1814 au moment de la Première Restauration puis des Cent-jours durant lesquels il termine son tableau "Mort de Pline".

Nommé en 1816 grâce au duc de Richelieu, directeur général des musées royaux, sous la Seconde Restauration, il agrandit celui du Louvre ; crée le musée Charles X pour les antiquités et en établit un musée spécial au Luxembourg pour les œuvres des peintres vivants (en 1818).

Sous sa direction de nombreuses œuvres entrent dans les collections du Louvre, comme Les Sabines et son pendant Léonidas aux Thermopyles de David. Entrent aussi des antiquités comme celles acquises durant son voyage dans le Levant, en particulier des statues égyptiennes comme celle de Sekhmet qui porte l’inscription Forbin sur le pilier dorsal. Entre également la Vénus de Milo découverte en 1820. On peut noter que son futur gendre Marcellus s’est rendu sur place lors de l’acquisition de cette statue par la France.

Après plusieurs années de persévérance, il parvient après la mort de l’artiste, à convaincre le ministre Sosthène de La Rochefoucauld de financer l’acquisition du Radeau de la Méduse de Géricault en 1824. Le tableau est acheté 6 000 Francs par l’intermédiaire de Dedreux-Dorcy ami du peintre.

Voyages

En 1817, Forbin entreprend un long voyage dans le Levant dans l’intérêt des arts. Il embarque à bord de différents navires appartenant à la division navale française au Levant commandée par le commandant Halgan, et arrive après plusieurs étapes jusque Saint-Jean-d’Acre, l’expédition se poursuivant ensuite à terre. Forbin est accompagné des peintres Pierre Prévost et son neveu Léon Mathieu Cochereau ainsi que l’architecte Jean-Nicolas Huyot. L’abbé de Forbin-Janson les accompagne durant la première partie du voyage. Linant de Bellefonds, membre de l’équipage de leur premier navire, quitte celui-ci et se joint en septembre à l’expédition pour aider Pierre Prévost dans son travail.

Les principaux lieux visités sont dans l’ordre Milos, Athènes, Constantinople, Éphèse, Saint-Jean-d’Acre, Jérusalem, Gaza, Damiette, Le Caire, Louxor, Thèbes, Rosette et Alexandrie.

En 1820, il fait un autre voyage en Sicile, qui fera l’objet d’une publication.

En 1828, il subit une attaque vasculaire dont il ne se remet jamais entièrement. En 1841 une seconde attaque le laisse paralysé, il meurt peu de temps après à Paris.

Il est inhumé au cimetière Saint-Pierre d’Aix-en-Provence.

À lire aussi :

Sites de la période impériale : Hôtel de Forbin, Château de la Mignarde et Casernes de Forbin & Miollis

Portrait de la période impériale : Pauline Borghèse

Cardinal Joseph Fesch (1763-1839)

Né le 3 janvier 1763, à Ajaccio - mort le 13 mai 1839, à l’âge de 76 ans.

Enfance à Ajaccio

Fils de François Fesch, d’origine suisse, et d’Angela-Maria Pietrasanta, naît le 3 janvier 1763, à Ajaccio. Oncle de Napoléon, cardinal et grand-aumônier de l’Empire, Joseph Fesch et Letizia Ramolino (mère de Napoléon) étaient frère et soeur utérins. Joseph grandit en partageant les jeux et les études des enfants de Letizia Buonaparte. Les maisons Fesch et Buonaparte sont face à face dans l’étroite rue Malerba.

Formation religieuse au séminaire d’Aix-en-Provence

Après ses études chez les Jésuites, il bénéficie d’une bourse royale au séminaire d’Aix-en-Provence grâce à l’évêque d’Ajaccio. Il y restera de 1781 à 1786, manifestant une forte ténacité et conscience dans le travail.

Fin février 1785, Joseph est appelé à Montpellier au chevet de Charles Buonaparte mourant. A la fin de cette année, il reçoit l’ordination sacerdotale, dans la chapelle du séminaire d’Aix, des mains de l’évêque de Vence.

Début de carrière ecclésisatique après l’investiture du Pape

À Ajaccio il recueille l’archidiaconat auprès de Lucien Buonaparte, puis reçoit l’investiture du Pape. Dès le 3 avril 1787, il est installé dans sa fonction, premier personnage du Chapitre, un des premiers du clergé de la ville. En Corse Napoléon dira : « être archidiacre, c’est comme être évêque en France ».

Parenthèse laïque

En 1790-1791, Joseph Fesch se prononce pour les idées nouvelles, il prête le serment constitutionnel et adhère au Club des Amis de la Constitution. Joseph Fesch, renonçe un temps à l’état ecclésiastique et obtient un emploi auprès de l’armée des Alpes.

En 1796, Napoléon Bonaparte, général en chef de l’armée d’Italie, lui permet de consolider sa position ; il suit l’ascension de la famille et commence à s’enrichir. C’est aussi, pour lui, le début d’une célèbre collection de tableaux récupérés ou achetés. Sous le Consulat, Joseph Fesch acquiert, le 16 mars 1800, l’hôtel du président Hocquart de Montfermeil, rue du Mont-Blanc, à Paris.

Après la signature du Concordat, le 15 juillet 1801 (26 messidor an IX ), Joseph Fesch revient à l’état ecclésiastique. Il fait une longue retraite avec l’abbé Emery, supérieur général de la compagnie de Saint-Sulpice, dont il sort transformé.

Retour aux ordres… Cardinal et titres de prestige

Le 25 juillet 1802, un arrêté consulaire le nomme archevêque de Lyon, primat des Gaules. Le 15 août suivant, le légat Caprara le sacre à Notre-Dame de Paris. Très rapidement, en janvier 1803, il est promu cardinal. Le Premier Consul, son neveu, lui remet lui-même la barrette, dans la chapelle des Tuileries, selon les formes usitées sous ‘‘l’ancien gouvernement’’.

En avril 1803, le cardinal Fesch est nommé ambassadeur à Rome. Avec l’établissement de l’Empire, le cardinal Fesch devient le grand-aumônier de l’Empire, il est sénateur, grand-Aigle de la Légion d’honneur et, en juillet 1805, il reçoit l’Ordre espagnol de la Toison d’Or.

Comme ambassadeur de France à Rome, il négocie et obtient la venue du pape Pie VII, pour le couronnement de Napoléon, le 2 décembre 1804, à Notre-Dame de Paris. Durant la nuit du 1er au 2 décembre, il bénit clandestinement le mariage de Joséphine et de Napoléon, dans la chapelle des Tuileries.

D’autre part, Fesch prépare le couronnement de Napoléon comme roi d’Italie. La cérémonie a lieu à la cathédrale de Milan, le 26 mai 1805. Le cardinal Caprara officiait en qualité de légat pontifical.

Lors du divorce entre Napoléon et Joséphine, le cardinal Fesch se prononce pour la compétence de l’officialité de Paris et c’est le tribunal diocésain qui, le 9 janvier 1810, prononce l’annulation du mariage religieux, célébré clandestinement la veille du Sacre.

Ensuite, le cardinal Fesch, grand-aumônier de l’Empire, bénit le 2 avril 1810, dans le Salon carré du Louvre, le nouveau mariage de l’Empereur avec Marie-Louise d’Autriche. Et c’est lui qui baptise le roi de Rome, le 9 juin 1811, à Notre-Dame de Paris.

En juin 1811, le concile national convoqué à Notre-Dame et présidé par le cardinal Fesch, primat des Gaules, pour régler le problème des investitures, n’aboutit pas à la solution souhaitée par Napoléon, c’est-à-dire à l’investiture par les métropolitains. Sur ce problème, Fesch soutient le Pape contre l’Empereur.

Il apprend la capitulation de Paris. Madame Mère et le cardinal Fesch passent la frontière et se réfugient à Rome, au palais Falconieri, via Giulia. Le Pape les accueille avec sympathie (il a toujours été reconnaissant à Napoléon d’avoir rétabli la religion catholique en France).

Après le débarquement de l’île d’Elbe, Fesch et "Mère" reprennent donc le chemin de Rome et du palais Falconieri. Malgré toutes les pressions du gouvernement français, il refuse obstinément de démissionner de son siège épiscopal de Lyon. Le vieux cardinal rend visite à Madame Mère, au palais Rinuccini.

Bientôt, ils apprennent la mort de l’Empereur en juillet 1821, celle de Napoléon-Louis, fils aîné d’Hortense et de Louis Bonaparte, le 17 mars 1831, lors de l’insurrection de Bologne, enfin celle du duc de Reichstadt, à Schoenbrunn, le 22 juillet 1832. Madame Mère meurt elle-même le 2 février 1836 et le cardinal Fesch, le 13 mai 1839, à l’âge de 76 ans.

Cardinal collectionneur

Grand collectionneur, passionné et riche, le cardinal Fesch avait réuni une prodigieuse collection d’œuvres d’art, essentiellement de tableaux. La plupart de ces pièces ont été dispersées en plusieurs ventes publiques de 1841 à 1845. Cependant, une quarantaine de primitifs italiens et surtout un nombre important d’œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles, avec en particulier des natures mortes napolitaines et de grands tableaux religieux, ont été légués à sa ville natale. Ils sont actuellement exposés au musée Fesch, à Ajaccio. Les bâtiments viennent d’être rénovés et les toiles restaurées (Le Quotidien de Paris, 31 juillet 1990).

En conclusion, dans la mesure de ses moyens, le cardinal Joseph Fesch, croyant sincère et prélat actif et consciencieux, s’est efforcé de concilier les intérêts de Napoléon et de l’Église, ce qui n’était pas toujours facile.

À lire aussi :

Portrait de la période impériale : Napoléon Bonaparte

Site de la période impériale : Palais de l’Archevêché

Napoléone de Montholon-Sémonville (1816-1907)

Filleule de Napoléon

Née le 18 juin 1816 à Sainte-Hélène - morte le 17 janvier 1907 à Aix-en-Provence

- ©Fondation Napoléon

Fille du Comte d’Empire Charles de Montholon, et de la Comtesse Albine de Montholon, qui choisirent en 1815 de suivre l’Empereur vaincu dans son exil.

Conçue à bord du Northumberland, navire anglais qui emmenait Napoléon à Sainte-Hélène, elle naît le 18 juin 1816 à Sainte-Hélène. Ce qui suscite une vive réaction de Napoléon s’exprimant ainsi : « elle sera malheureuse, elle est née le jour anniversaire de Waterloo ». Ce qui ne l’empêchera pas d’être l’heureux parrain de la petite Napoléone. Première française entrée à Sainte-Hélène sans l’autorisation du redoutable gouverneur anglais Hudson Lowe.

Première née de la petite colonie française de Sainte-Hélène ; sa sœur Joséphine naîtra deux ans après en 1818. Peut-être serait-elle la fille de Napoléon lui-même, puisque sa mère, Albine, fut la dernière maitresse de Napoléon à Sainte-Hélène ! Albine et ses deux filles quitteront l’ile en 1819, mais le comte restera à la demande de Napoléon Bonaparte.

Après Sainte-Hélène, Napoléone vivra à Bruxelles avec sa mère, puis en Angleterre et à Berne où elle rencontrera Louis Napoléon Bonaparte en 1831, futur Napoléon III. Elle retournera ensuite en France sous la Monarchie de Juillet, après Paris, traversant le pays de ville en ville : Toulon, Nimes, Montpellier, Bellegarde (1853), puis Chambery (1860), Marseille de 1888 à 1895.

Elle se marie en 1837 avec le Capitaine de Corvette Charles du Couedic de Kergoaler. Celui-ci sera préfet sous Napoléon III. Ils auront quatre enfants. Son mari décède en 1844.

Elle se remarie en 1846 avec le Lieutenant de Vaisseau Léonard de Lapeyrouse dont elle aura six enfants. Il s’éteindra en 1895 à Marseille.

Elle s’installera enfin à Aix-en-Provence, où elle vivra de 1895 à 1907 à l’étage noble de l’hôtel d’Albertas (10 rue Espariat) jusqu’au 17 janvier 1907 où elle s’éteint à l’âge de 90 ans.

Elle sera inhumée à Roquefort-la-Bédoule.

À lire aussi :

Portrait de la période impériale : Napoléon Bonaparte

Site de la période impériale : Hôtel d’Albertas

Jean Étienne Marie Portalis (1746-1807)

Né le 1 avril 1746 au Beausset dans le Var - mort le 25 août 1807 à Paris à l’âge de 61 ans

- Jean Étienne Marie Portalis - Statuette en plâtre vers 1845 par Joseph Marius Ramus - Salle des sculptures, Musée Granet

- Jean Étienne Marie Portalis - Statue, marbre de carrare, 1847 par Joseph Marius Ramus - Nom Portalis gravé août 2024 Palais de Justice, place Verdun

Issu d’une famille de la haute bourgeoisie provençale, Jean-Étienne-Marie Portalis, né le 1er avril 1746 au Beausset (Var) est un avocat, jurisconsulte, codificateur important du Code civil de 1804 durant le règne de Napoléon, mais aussi philosophe du droit, homme d’État français, académicien et grand aigle de la Légion d’honneur.

Avocat aixois, il se fait remarquer en défendant avec succès la femme de Mirabeau lors du fameux procès lié à son divorce en 1783. Bien que favorable aux idées nouvelles, il est arrêté en 1794 puis doit fuir la France sous la Révolution à cause de son ascendance aristocratique.

Rentré en France après le 18 Brumaire, il est remarqué par le tout nouveau Premier Consul Napoléon Bonaparte qui lui confie dès 1800 la présidence de la Commission du code civil, œuvre magistrale qu’il achèvera en 1804, avant d’être nommé ministre des Cultes sous l’Empire. L’essentiel du code civil est toujours en vigueur aujourd’hui, en France et dans de nombreux pays à travers le monde. Portalis repose depuis 1807 au Panthéon.

Il est principalement connu pour avoir été le coordinateur et l’un des rédacteurs du Code civil des Français de 1804, avec les juristes Tronchet, Bigot de Préameneu et Maleville, qui institue une « législation uniforme, sorte de synthèse du droit d’Ancien Régime et des idées nouvelles » de la Révolution de 1789.

Il a également participé à l’application du régime concordataire, conclu en 1801 avec le pape Pie VII, en tant que ministre des Cultes lors des premières années du Premier Empire napoléonien, permettant ainsi le retour d’une paix civile.

Portalis a été l’illustre aixois choisi pour l’édition 2024 des Journées européennes du patrimoine d’Aix-en-Provence afin de célébrer le 220e anniversaire de la promulgation du Code civil, dit aussi Code Napoléon, dont il est le coordinateur et co-rédacteur. Il vécut au 25 rue de l’Opera. Il meurt le 25 août 1807 à Paris et inhumé au Panthéon.

L’homme du Code civil et du Concordat

Après le coup d’Etat du 18-Brumaire, il rentre à Paris en février 1800 et est nommé commissaire du gouvernement au Conseil des Prises et conseiller d’Etat. Membre de la commission de rédaction du Code civil, il y fait un travail remarquable et c’est lui qui le présente au corps législatif en 1804.

Parallèlement à ces travaux, Portalis, fort de ses vastes connaissances en droit canonique et de sa réputation de croyant sincère, est chargé de la mise en oeuvre du Concordat signé en 1801 avec le Saint-Siège. Il est nommé à la tête de la direction générale des cultes le 8 octobre 1801 et acquiert rapidement toutes les prérogatives d’un ministre, avant de le devenir véritablement le 10 juillet 1804. Malgré ses problèmes de santé (en 1805, il était devenu quasiment aveugle) il tint son poste jusqu’à sa mort le 25 août 1807.

Un illustre aixois au Panthéon

Il eut droit à des obsèques grandioses et fut inhumé au Panthéon.

Portalis, un aixois mis à l’honneur à Aix-en-Provence, à Versailles et à Paris

Jean Étienne Marie Portalis a été mis à l’honneur lors de l’édition 2024 des Journées européennes du Patrimoine d’Aix-en-Provence (18-22 septembre 2024). À cette occasion a été célébré le 220e anniversaire de la promulgation du Code civil -dit aussi Code Napoléon- et inauguré le nom gravé de cet illustre juriste aixois.

Des statues de Portalis réalisées par le sculpteur aixois Ramus sont au musée de Versailles, dans l’hémicycle du Sénat au palais du Luxembourg à Paris et au palais de justice de la ville d’Aix-en-Provence.

À lire aussi :

Sites de la période impériale : Statues de Portalis et Siméon, Musée Granet et Musée Arbaud

Portraits de la période impériale : Joseph Marius Ramus et Joseph Jérôme Siméon

Joseph Jérôme Siméon (1749- 1842)

Né le 30 septembre 1749 à Aix - mort le 19 janvier 1842 à Paris à l’âge de 93 ans

- Joseph Jérôme Siméon - Statuette en plâtre vers 1845 par Joseph Marius Ramus - Salle des sculptures, Musée Granet

- Joseph Jérôme Siméon - Statue, marbre de carrare, 1847 par Joseph Marius Ramus - Nom Siméon gravé août 2024 - Palais de Justice, place Verdun

Joseph Jérôme, comte Siméon, est un juriste et homme politique français. Avocat aixois, fut co-rédacteur du Code civil, conseiller d’État, mais aussi envoyé par Napoléon Bonaparte en Westphalie alors Ministre du roi de Westphalie Jérôme Bonaparte, le plus jeune frère de Napoléon Bonaparte.

Professeur de droit à l’université d’Aix en 1778, il épouse le 1er septembre 1778 à Aix Françoise Garcin (✝ 3 février 1815 - Lille). Ensemble, ils ont deux enfants, dont Joseph Sextius juriste lui aussi. Assesseur de Provence en 1783, il perd sa chaire sous la Révolution et prend part au mouvement fédéraliste du Midi en 1793. Mis hors la loi en août, il se réfugie en Italie. De retour à Marseille après prairial an III, il est député au Conseil des Cinq-Cents en 1795. Il proteste vivement, lors du coup d’État du 18 fructidor an V, contre l’envahissement, par la force armée, du conseil qu’il présidait.

Siméon, juriste aixois co-auteur du Code civil aux côtés de Portalis

Condamné à la déportation, il se cache puis se constitue prisonnier. Libéré lors du coup d’État du 18 brumaire, il est nommé préfet de la Marne, mais refuse le poste. Il est alors nommé tribun (an VIII) et prend une part importante dans la préparation du Code civil français aux côtés de Jean Etienne Marie Portalis.

Conseiller d’État en 1804, il devient membre du conseil de régence en 1807 puis ministre de l’Intérieur et président du Conseil d’État du roi Jérôme de Westphalie. Napoléon Bonaparte confie au juriste aixois Joseph-Jérôme Siméon mâture, âgé de 58 ans, la mission de seconder son jeune frère Jérôme Bonaparte âgé de 22 ans, fraîchement nommé roi (1807-1813) à la tête du royaume de Westphalie créé le 8 août 1807 essentiellement à partir de territoires cédés à la France par la Prusse contrainte lors du traité de Tilsit. Ce choix s’explique par l’intérêt hautement stratégique que revêtait ce royaume du fait de sa situation géographique.

Joseph-Jérôme Siméon a ainsi permis l’instauration du Code civil au royaume de Westphalie ( région allemande), ce qui pourrait expliquer les volumes du Code civil déposés au sol à droite de son portrait sculpté par Ramus devant le Palais de justice, mais aussi probablement en hommage à la famille Siméon. Car Joseph Sextius Siméon, père (1717-1788) ne fut autre que le professeur de droit de Jean Étienne Marie Portalis qui le soutint dans ses études, heureux de son succès dans le procès gagné de Madame Mirabeau contre son époux. Les hommes restèrent en étroite correspondance.

De retour en France en 1813, Siméon fils, accepte la préfecture du Nord lors de la Première Restauration, et exerce la fonction de mai 1814 à mars 1815 ; il siège aussi à le Chambre des représentants des Cent-Jours, puis à la « Chambre introuvable » à la Seconde Restauration et reprend place au Conseil d’État en 1815.

Comte en 1818, il est nommé sous-secrétaire d’État au département de la Justice le 24 janvier 1820, puis devient le 21 février suivant ministre de l’Intérieur dans le gouvernement Richelieu jusqu’à la fin de celui-ci en décembre 1821. Il préside également la commission de l’Instruction publique.

- Statuette préparatoire, terre cuite, vers 1850 par le sculpteur aixois Joseph Marius Ramus - Conservée dans la salle des sculptures du Musée Granet

Pair de France en octobre 1821 et ministre d’État en décembre de la même année, il se rallie à la monarchie de Juillet en 1830. Il devient l’un des premiers membres de l’Académie des sciences morales et politiques en 1832. Enfin, il exerce les fonctions de premier président de la Cour des comptes de mai 1837 à mars 1839. Il meurt le 19 janvier 1842 à Paris et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (30e division).

Joseph Sextius Siméon, fils

Joseph Jétôme Siméon est le fils de Joseph Sextius Siméon (1717- 1788), avocat au Parlement, professeur à la Faculté de droit d’Aix, secrétaire du Roi, syndic de la noblesse de Provence et de Madeleine Brossier

Siméon, illustre juriste aixois mis à l’honneur à Aix-en-Provence

Joseph Jérôme, comte Siméon, a été mis à l’honneur lors de l’édition 2024 des Journées européennes du Patrimoine d’Aix-en-Provence (18-22 septembre 2024). À cette occasion a été célébré le 220e anniversaire de la promulgation du Code civil -dit aussi Code Napoléon- et inauguré le nom gravé de cet illustre juriste aixois.

À lire aussi :

Sites de la période impériale : Statues de Portalis et Siméon, Musée Granet et Musée Arbaud

Portrait de la période impériale : Joseph Marius Ramus

Mgr François Melchior Charles Bienvenu de Miollis (1753-1843)

Né le 19 juin 1753 à Aixen-Provence - mort le 27 juin 1843 à Aix-en-Provence

- Portrait réalisé par un inconnu - Maison épiscopale de Gap

François Melchior Charles Bienvenu de Miollis, né le 19 juin 1753 à Aix et mort le 27 juin 1843 à Aix, est un homme d’Église français, évêque de Digne de 1805 à 1838. Il a inspiré le personnage de Mgr Bienvenu Myriel dans le roman de Victor Hugo Les Misérables.

D’une famille anoblie en 1770, il est le fils de Joseph-Laurent de Miollis, (1715-1792), lieutenant-général civil et criminel en la sénéchaussée d’Aix, conseiller au Parlement de Provence et de Marie Thérèse Delphine Boyer de Fonscolombe (fille d’Honoré Boyer de Fonscolombe). Plusieurs de ses frères se distinguent : Balthazar et Sextius Alexandre François sont généraux et Honoré-Gabriel, qui est docteur en droit en 1781, avocat puis préfet du Finistère de 1805 à 1815, est créé baron de Miollis en 1830.

Ordonné prêtre le 20 septembre 1777 à Carpentras, il s’occupe de l’enseignement du catéchisme en zone rurale. En 1791, il refuse de prêter le serment constitutionnel au nouveau statut de l’Église imposé pendant la Révolution et émigre à Rome, où il reste dix ans.

Rentré à Aix en 1801, il est nommé vicaire de Brignoles en 1804.

Il est nommé évêque de Digne en 1805 et le reste jusqu’à sa démission en 1838, du fait de son grand âge et de son état de santé. Il devient alors évêque émérite jusqu’à son décès.

Il assiste au concile de Paris de 1811, durant lequel il résiste avec une grande fermeté aux prétentions de Napoléon.

Il inspire le personnage de l’évêque Myriel dans Les Misérables de Victor Hugo. La ressemblance ne s’arrête d’ailleurs pas au nom, aux lieux ou au comportement ; en octobre 1806, Miollis recueille chez lui un forçat libéré, du nom de Pierre Maurin, que personne ne veut accueillir, l’héberge et cherche comment restaurer sa dignité. Le lien avec Jean Valjean est explicitement fait par l’éditeur des œuvres complètes de Victor Hugo.

Sa béatification est votée à l’issue de l’Assemblée plénière des évêques de France le 8 novembre 2023.

Bibliographie : la « Petite Histoire de Mgr de Miollis », Diocèse des Alpes de Haute Provence

À lire aussi :

Sites de la période impériale : Hôtel Croze Peyronetti, Place Miollis, Casernes Miollis, Château de Montjustin et Tombe du Général Miollis

Portraits de la période impériale : Général Miollis

Sextius Alexandre François, comte de Miollis (1759-1828)

Né le 18 septembre 1759 à Aix-en-Provence - mort le 18 juin 1828 au Château Montjustin (Puyricard)

Sextius Alexandre François, comte de Miollis, né le 18 septembre 1759 à Aix, soit six ans après son frère aîné Mgr François Melchior Charles Bienvenu de Miollis (né le 19 juin 1753), est un général français et comte de l’Empire.

Né en 1759 à Aix-en-Provence, à l’hôtel Peyronetti, Sextius Alexandre François de Miollis entre en 1772 comme cadet dans le régiment de Soissonnais-Infanterie, fait comme sous-lieutenant les dernières campagnes de la guerre d’indépendance des États-Unis sous Rochambeau, est blessé au siège de Yorktown et revient capitaine.

Chef du 1er bataillon de volontaires des Bouches-du-Rhône, il donne en 1792 de nombreuses preuves de bravoure et est promu général de brigade le 25 février 1794. Employé en Italie en 1796 et 1797, il commande une brigade de la 4e division de l’armée d’Italie sous Sérurier. Il se fait remarquer au combat de Saint-Georges pendant le siège de Mantoue, et est nommé gouverneur de la ville le 4 février 1797 après la reddition de la garnison autrichienne.

En 1799 il participe à la campagne de Toscane. Lors de la seconde campagne d’Italie, le général Miollis combat à Vérone sous Moreau. Il est fait général de division le 19 octobre 1799. Après les défaites de la fin de l’année 1799, l’armée d’Italie est réorganisée par son nouveau commandant-en-chef André Masséna. Le général Miollis commande une division de la droite française sous les ordres du général Soult, aux côtés des généraux Gazan et Marbot. Sa division est composée de la 5e demi-brigade d’infanterie légère et des 24e, 74e et 106e demi-brigade d’infanterie de ligne soit environ 4 200 hommes. Enfermée dans Gênes avec l’armée d’Italie, la division Miollis participe à plusieurs combats de la défense de la place. Lors de la capitulation de la place le 4 juin, le général Masséna confie à Miollis la charge de rester avec les malades et les blessés, dont la convention prévoit le rapatriement lorsque leur état le permettra.

Après l’armistice conclu en janvier 1801 entre les Français et les Autrichiens, l’armée d’Italie se retourne contre l’armée du royaume de Naples. Miollis seconde Murat qui s’installe à Florence et contraint les Napolitains, avancés en Toscane, à retraiter.

Resté républicain, il est mis en disponibilité en 1802 après s’être opposé au Consulat à vie. Gouverneur de Belle-Île-en-Mer en 1803, puis de Mantoue à partir du 28 août 1805, il fait ériger dans cette ville un monument à Virgile, et profite d’un court séjour qu’il fait à Ferrare pour faire transférer avec pompe les cendres de l’Arioste à l’Université de cette ville, où elles reçurent de grands hommages. Il fait restaurer les arènes de Vérone. Nommé en octobre 1805 commandant des troupes françaises en Italie, il occupe Venise en décembre, sous les ordres d’Eugène de Beauharnais. Le 29 août 1807, pour faire appliquer le blocus continental, le général Miollis fait saisir les denrées anglaises entreposées dans le port de Livourne.

Le 2 février 1808 le général Miollis exécute à la tête de sa division l’ordre reçu le 21 janvier et s’empare de Rome et des États pontificaux. Devenu commandant de la division française à Rome, puis lieutenant du gouverneur général, il exerce l’occupation avec le plus d’égard possible pour le pape Pie VIII. Il rencontre régulièrement Lucien Bonaparte en exil à Rome, qu’il connait depuis longtemps. Le 16 septembre 1808, il est fait comte de l’Empire. Le 16 mai 1809 par décret impérial, Rome est annexée à l’Empire français. Le général Miollis fait hisser le drapeau français sur le château Saint-Ange le 10 juin, tandis que le Pape excommunie Napoléon Ier.

C’est sous son autorité que le général Radet, commandant la gendarmerie impériale, procède à l’arrestation du Souverain Pontife dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809.

Le général Miollis conserve le gouvernement des États romains jusqu’en 1814. Lorsque Joachim Murat, roi de Naples, renverse l’alliance française et signe le 8 janvier 1814 une convention avec les Autrichiens, son armée marche sur Rome. La cité éternelle est atteinte le 19 janvier et Miollis ne peut que se retrancher avec sa garnison au château Saint-Ange. Après plusieurs semaines de siège, une convention est signée qui permet à la garnison française de regagner la France ; elle quitte Rome le 10 mars 1814.

Le général Miollis est fait chevalier de Saint-Louis le 10 août 1814. En janvier 1815, Louis XVIII lui confie les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse sous les ordres du maréchal Masséna. Lorsque ce dernier apprend le 3 mars 1815 la nouvelle du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan, il envoie le général Miollis à la tête du 83e régiment d’infanterie de ligne et de six compagnies du 58e régiment d’infanterie de ligne pour barrer à Sisteron la marche de l’Empereur. Bien que partie dès le milieu de la nuit du 3 au 4 mars, le détachement arrive à Sisteron bien après le départ des bonapartistes. Miollis et ses troupes continuent jusqu’à Gap, atteinte le 8 mars, dans l’espoir de couper la retraite de Napoléon qu’on pense arrêté devant Grenoble. Il y retrouve le général Mouton-Duvernet et s’y rallie à l’Empire.

Napoléon Ier l’appelle pendant les Cent-Jours au commandement de Metz, où il reste jusqu’au mois d’août 1815, époque où il est mis à la retraite.

Le général Miollis meurt au Château Montjustin (Puyricard) situé au nord d’Aix le 18 juin 1828, âgé de 69 ans, en se frappant la tête sur le coin d’une table en tombant. Il repose au cimetière Saint-Pierre d’Aix-en-Provence.

Famille

D’une famille anoblie en 1770, il est le fils de Joseph-Laurent de Miollis, (1715-1792), lieutenant-général civil et criminel en la sénéchaussée d’Aix, conseiller au Parlement de Provence, et de Marie-Thérèse-Delphine Boyer de Fonscolombe (fille d’Honoré Boyer de Fonscolombe). Plusieurs de ses frères se distinguent : Balthazar, est général, Bienvenu, évêque de Digne de 1805 à 1838 et Honoré-Gabriel, qui est docteur en droit en 1781, avocat, puis préfet du Finistère de 1805 à 1815, est créé baron de Miollis en 1830.

Sextius Miollis épouse en 1798, à Nice, Rosalie Boutté.

La famille de Miollis est une famille de la noblesse française subsistante.

Récompenses et hommages

Le nom du général Miollis est gravé sur l’arc de triomphe de l’Étoile, côté Sud et une rue de Paris porte son nom. Le 16 septembre 1808, le général Miollis est fait comte de l’Empire.

Le général Miollis est fait commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur le 15 mai 1804, puis grand-officier le 14 septembre 1808. Sa carrière se déroulant essentiellement en Italie, il reçoit aussi plusieurs décorations italiennes ; chevalier puis commandeur de l’ordre de la Couronne de fer en juin 1807, il est également reçu comme commandeur de l’ordre royal des Deux-Siciles le 25 novembre 1808. À la Restauration, il est fait chevalier de l’ordre de Saint-Louis, le 13 août 1814.

Une place d’Aix-en-Provence, sa ville natale, porte son nom : Place Miollis.

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : Mgr François Melchior Charles Bienvenu de Miollis

Sites de la période impériale : Hôtel Croze Peyronetti, Place Miollis, Casernes Miollis, Château de Montjustin et Tombe du Général Miollis

Jean-Antoine Constantin (1756-1844)

Né le 20 janvier 1756 à Marseille - mort le 9 janvier 1844

« L’un des plus beaux génies que la fin du dernier siècle ait enfanté (…) un génie qui a tissé la soie dans l’ombre…soutenu par le seul amour du beau et l’affection de ses deux élèves, de Forbin et Granet » 1822, Adolphe Thiers

Années de formation, 1766-1772

Le peintre français Jean-Antoine Constantin naît le 20 janvier 1756 à Marseille. Il décède le le 9 janvier 1844. Doté de talents précoces, le jeune Constantin entre à 11 ans en apprentissage dans la manufacture de Joseph-Gaspard Robert près d’Aubagne, où pendant six ans il se forme à l’art du dessin et de la peinture sur faïence. Son sens artistique se confirme puisqu’en 1771 il suit parallèlement les cours de peinture et de sculpture de l’Académie de Marseille dirigée par Michel-François Dandré-Bardon, membre de l’Académie royale de Paris.

Il y apprend la géométrie, la perspective et l’anatomie tout en consultant les ouvrages de Watelet et Dandré-Bardon. Ses maîtres sont alors David de Marseille, réputé pour ses dessins à la plume, Joseph Kappeler, peintre de paysages et de marines, Jean-Baptiste Giry, Coste qui l’incitent à admirer et reproduire Raphaël, Poussin, Rubens, Tintoret et Véronèse pour la couleur.

1er prix de l’Académie en 1773 & Formation à Rome dès 1777

Constantin obtient le premier prix de l’Académie en 1773. Remarqué par un mécène, M. Perron négociant à Aix qui le prend sous sa protection et l’envoie à Rome en 1777 parfaire sa formation. De ces années romaines, dans cette Italie « où la nature et les monuments portent partout le caractère du Beau », Jean-Antoine Constantin restitue de très nombreuses études réalisées à Rome, dans la campagne alentour et parmi le peuple.

Membre de la Confrérie des peintres et sculpteurs en 1784

Constantin, atteint par la fièvre, abrège son séjour à Rome et rentre à Aix au bout de trois ans où il rejoint en 1784, la Confrérie des peintres et sculpteurs.

Directeur de l’école de dessin d’Aix de 1785 à 1804 & Professeur de François-Marius Granet et Auguste de Forbin

En 1785, Constantin remplace M. Aune, le directeur de l’école de dessin d’Aix, fondée par le duc de Villars en 1765 dans la chapelle des Dames de l’ancien collège des jésuites. Le 29 avril 1786, à la mort de M. Aune, jouissant de sa qualité d’ancien élève de l’Académie de Marseille, il est officiellement nommé directeur de l’école de dessin. C’est sans doute pour Constantin, la meilleure période de sa vie ; son talent est reconnu et rémunéré.

C’est pendant ces années qu’il enseigne aux jeunes François-Marius Granet* et Auguste de Forbin qui seront, plus tard, d’un si grand secours pour lui.

En 1788, Constantin épouse Luce Michel avec qui il aura huit enfants entre 1789 et 1804, dont deux meurent en bas âge. Trois de ses enfants suivent son enseignement dont Joseph-Sébastien qui étudie à Paris sous la protection de Forbin puis exerce ses talents à la manufacture de Sèvres. Mais la Révolution va bouleverser la vie de Constantin.

En 1795 -année de la fureur- c’est également une année de crise économique. Le peintre est durement touché par la fermeture de l’école de dessin. Il survit en donnant des leçons. En 1800, Constantin concourt pour le poste de professeur de dessin de la nouvelle école créée à Aix en 1798.

Cependant, en concurrence avec Goyrand, il choisit de quitter Aix pour Digne où on lui propose un poste à l’école centrale, poste qu’il occupe jusqu’à sa fermeture en 1804, avant de passer trois ans à l’école communale.

Une nouvelle école communale gratuite de dessin ouvre à Aix le 7 novembre 1806, dans l’ancien couvent des Andrettes, et Clérian, ancien élève de Constantin, est nommé directeur. Constantin, de retour à Aix avec sa famille en 1807, en est nommé membre honoraire en 1808.

Membre fondateur de la Société des Amis des sciences, des lettres, de l’agriculture et des beaux-arts

Cette même année, se constitue la Société des Amis des sciences, des lettres, de l’agriculture et des beaux-arts (actuelle Académie des sciences, agriculture, art et belles lettres) dont Constantin est l’un des membres fondateurs.

Bien qu’homme hautement estimé à Aix, ces titres n’en demeurent pas moins qu’honorifiques et Constantin « vivote » de quelques leçons pour nourrir sa famille. Ce n’est qu’à 57 ans, en 1813, que Jean-Antoine Constantin obtient un poste de professeur adjoint de paysage dans cette école qu’il a un temps dirigée et dans laquelle il est maintenant sous l’autorité de son ancien élève Clérian.

En 1817, il participe au Salon, poussé par le milieu de l’école et sans doute aussi par son ancien élève Forbin, devenu inspecteur général des Musées impériaux. Il y expose quatre peintures représentant des coins de Provence : La Cascade de Sillans, une Vue de Moustiers, une Vue de Marseille et une Vue d’Aix pour lesquelles il reçoit le 5 février 1818 une médaille d’or.

Il participe également au Salon de 1819 en présentant une Vue des Aygalades (banlieue de Marseille) et au Salon de 1822 avec une Vue du château de La Barben, résidence de la famille Forbin. Cette année-là, Adolphe Thiers, jeune critique d’art, écrit à propos du peintre : « Ce vieillard dont je maltraite ainsi l’ouvrage est pourtant l’un des plus beaux génies que la fin du dernier siècle ait enfanté... avec ces traits de plume et ces teintes plates, il a composé d’admirables effets... un génie qui a tissé la soie dans l’ombre…soutenu par le seul amour du beau et l’affection de ses deux élèves, de Forbin et Granet… Respect au génie malheureux... »

En 1824, c’est au salon de Marseille qu’il expose. Vers cette période, Forbin, soucieux de réparer à son égard « l’injustice de la fortune et des circonstances », lui commande quatre dessins pour la somme de trois mille francs. Commande qu’il renouvellera plusieurs fois afin de soutenir financièrement son ami et maître. En février 1826, Charles X acquiert quatre études.

En 1827, Constantin se trouve de nouveau à Paris avec une peinture : Un Orage, site de Provence. Cependant, sa santé déclinant, en 1828 l’artiste qui a soixante-quatorze ans demande sa mise à la retraite qu’il obtiendra en janvier 1830. Il expose une dernière fois au Salon à Paris en 1831 une peinture représentant une Vue prise dans le vallon de Gémenos.

En mai 1833, grâce à Forbin, Granet et Thiers, alors ministre du Commerce et des Travaux publics, il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur. Constantin vivra encore onze ans dans des conditions financières plus que précaires : malade et ne pouvant se livrer à ses passions. Granet le soutien alors financièrement comme il soutiendra le fils de Constantin, Sébastien, presque aveugle et interné à Bicêtre après la mort de son père. Constantin meurt le 9 janvier 1844 à l’âge de 88 ans. Il est inhumé, selon son souhait, près de son ami le comte de Forbin.

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : Auguste de Forbin, J.E.M. Portalis, J.J Siméon et François Marius Granet

Sites de la période impériale : Musée Granet et Musée Paul Arbaud

François Marius Granet (1775-1849)

Né le 17 décembre 1775 à Aix-en-Provence - mort le 21 novembre 1849 à Aix-en-Provence

- Portrait de Granet par Ingres, réalisé à Rome - Tableau au Musée Granet, Aix-en-Provence

François Marius Granet, né le 17 décembre 1775 à Aix-en-Provence où il est mort le 21 novembre 1849, est un peintre et dessinateur néoclassique français.

Conservateur au musée du Louvre et au château de Versailles, il est officier de la Légion d’honneur, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel et membre de l’Académie des beaux-arts.

Jeunesse et formation (1775-1802)

Formation à l’école de dessin d’Aix auprès de Constantin

Fils d’un maître maçon de condition modeste, François Marius Granet apprend le dessin en recopiant les gravures de la collection de son père. Il suit des cours de dessin à l’Académie d’Aix-en-Provence dans l’atelier du peintre aixois Jean-Antoine Constantin qui en est le directeur entre 1786 et 1790. Il y fait la connaissance de Louis Nicolas Philippe Auguste de Forbin*, avec qui il se lie d’une amitié profonde qui, selon le docteur Silbert, membre de la commission du musée et de l’école de dessin d’Aix, « a rendu leurs noms inséparables dans l’histoire de l’art ».

Jeune officier et peintre présenté à Napoléon à Toulon

En 1790, un an après la Révolution, l’école de dessin est contrainte de fermer ses portes. Granet se trouve désœuvré et décide de suivre la Société populaire d’Aix qui se lève pour combattre devant Toulon.

Le commandant de la troupe dans laquelle se trouve le jeune homme tient en haute estime les talents de Granet et le recommande au général Dutheil qui le présente à Napoléon, alors jeune officier.

À l’issue du siège de Toulon, la ville est prise et Granet retourne à Aix où il trouve sa famille dans la misère. Il reprend donc la direction de Toulon pour y vendre des tableaux de navires.

Formation artistique à Paris auprès du maître David

En 1796, Granet s’installe à Paris où, sur la recommandation d’Auguste de Forbin, il devient l’élève de Jacques-Louis David et gagne sa vie en faisant des peintures murales. Vivant en compagnie des peintres Anne-Louis Girodet et Dominique Ingres dans le couvent désaffecté des Capucins, il réalise du cloître des modèles qui resteront sa spécialité. Cette attirance pour les cloîtres lui vaut le surnom de « moine ». Granet n’hésite en effet pas à se présenter comme un peintre chrétien, même si l’historiographie moderne d’entre les deux guerres, qui en fait un peintre franciscain, exagère sans doute quelque peu la réalité des choses.

Carrière à Rome entre 1802 et 1824

En 1802 il a alors 27 ans et se rend à Rome où il dessine les monuments anciens et peint des scènes de la vie des artistes. Il se fait connaître aussi pour ses intérieurs d’églises et de couvents, dans un style hollandais très sombre, à l’opposé de sa formation néoclassique. Il reçoit une médaille d’or au Salon de 1808. En 1809, il pose pour son ami Dominique Ingres sur le toit de son studio à la villa Médicis. Plusieurs de ses tableaux ont été reproduits en lithographie au XIXe siècle.

Carrière entre Versailles et Paris entre 1824 et 1847 et séjours à Rome et à Aix

Après son retour en France en 1824, il devient conservateur au musée du Louvre sur le poste de Charles Paul Landon à la mort de celui-ci en 1826, grâce à l’intervention de son ami Auguste de Forbin, directeur des musées royaux. Il effectue un dernier séjour à Rome en 1829-1830. Il rentre définitivement d’Italie en 1830 et retrouve sa bastide de Malvalat au lieu-dit Les Granettes, ancienne route de Berre, à Aix en Provence. En Juillet il encourage le peintre de paysages Paul Huet et lui conseille de descendre dans le midi. Ce qu’il fait son carnet d’aquarelles sous le bras.

- Buste de François Marius Granet, vers 1839 - Par le sculpteur Joseph-Marius Ramus

Louis-Philippe Ier, roi des Français et l’un de ses collectionneurs, fait alors appel à lui pour un poste de conservateur au château de Versailles en 1833, dans la perspective de créer un musée d’histoire à la gloire de la France, musée qui sera inauguré en juin 1837 (galerie des Batailles). Partageant sa vie essentiellement entre Paris et Versailles, Granet s’attelle à cette tâche, et dirige la mise en œuvre des collections, restaurations, l’agencement des salles. Il reçoit, également, plusieurs commandes destinées aux salles des Croisades. Il cessera cette activité lors de la Révolution de 1848.

Après la Révolution de 1848, retour à Aix et postérité

Durant cette période, Granet peint d’exceptionnelles aquarelles en marge de sa peinture officielle. Ayant rencontré Nena di Pietro, dès 1802 semble-t-il, à Rome, il n’épouse l’amour de sa vie qu’en 1843 lorsqu’elle devient veuve. Après la mort de Nena, survenue en janvier 1847, il effectue un séjour au château d’Audour, près de Mâcon, chez la fille de son ami Auguste de Forbin, disparu en 1841. C’est là qu’il rédige ses mémoires.

Il se retire aux Granettes, à Aix, avant la Révolution de 1848. À sa mort en 1849, le contenu de son atelier, ses dessins ainsi que ses collections d’art hollandais et italien du XVIIe siècle ainsi que sa fortune, sont légués à la ville d’Aix et constituent un fonds essentiel du musée d’Aix qui existait depuis 1825. Ce musée sera renommé en son honneur musée Granet en 1949, à l’occasion du centenaire de sa mort. Une rue d’Aix porte son nom et son buste sculpté par Hippolyte Romain se trouve au sommet de la fontaine de la place Bellegarde.

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : Jean Antoine Constantin, Auguste de Forbin et Joseph-Marius Ramus

Site de la période impériale : Musée Granet

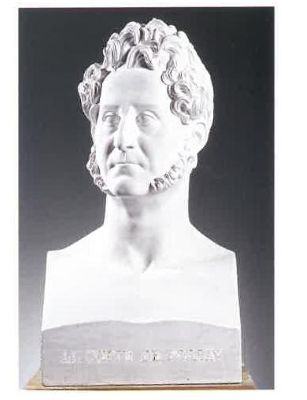

Joseph Marius Ramus (1805-1888)

Né le 19 juin 1805 à Aix-en-Provence - mort le 3 juin 1888 à Nogent-sur-Seine

Joseph Marius Ramus né le 19 juin 1805 à Aix-en-Provence, et mort le 3 juin 1888 à Nogent-sur-Seine, est un sculpteur français.

En 1822, Joseph Marius Ramus part pour Paris où il suit les cours de Jean-Pierre Cortot à l’Ecole des beaux-arts. Il obtient un deuxième prix de Rome en 1830 avec Thésée vainqueur du Minotaure. Grâce à la protection d’Adolphe Thiers, il est chargé d’une mission artistique en Italie. De retour à Paris, il expose dans différents Salons. En 1839, il est correspondant de l’académie d’Aix-en-Provence. En 1845 il épouse une habitante de Nogent-sur-Seine, ville où il s’installe définitivement. En 1852 il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Il réalisa de nombreuses statues de personnages historiques :

- à Aix, on compte de nombreuses œuvres dont les deux statues de Portalis et Siméon (1847) pour lesquelles il réalisa des statuettes préparatoires conservées aujourd’hui dans la salle des sculptures du musée Granet. Les statues réalisées en marbre se trouvent devant le Palais de Justice d’Aix-en-Provence. La statue de la Justice au sommet de la fontaine de la Rotonde (1860), place de la Rotonde est aussi son œuvre ; de même que des personnages mythologiques : Daphnis et Chloé, la Vérité, etc. De nombreux portraits en buste sont conservés dans la galerie des sculptures du Musée Granet, jadis oeuvres commandées par le conseil municipal d‘Aix faisant partie de la liste des Grands Hommes destiné à l’Hôtel de ville d’Aix, parmi eux : Vauvenargues (1833), Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, Pierre Gassend, Adolphe Thiers (1839), François Marius Granet (1839), Casimir Périer, le comte Auguste de Forbin (voir ci-après), Antoine de Bourbon.

- à Marseille : Monseigneur de Belsunce (Cathédrale Sainte-Marie Majeure), Pie IX et Monseigneur de Mazenod (basilique Notre Dame de la Garde), Pierre Puget dans le Parc Borely, etc.

- à Paris, Anne d’Autriche dans le Jardin du Luxembourg.

- Jean Étienne Marie Portalis - Statuette en plâtre vers 1845 par Joseph Marius Ramus - Salle des sculptures, Musée Granet

- Joseph Jérôme Siméon - Statuette en plâtre vers 1845 par Joseph Marius Ramus - Salle des sculptures, Musée Granet

- Jean Étienne Marie Portalis - Statue, marbre de carrare, 1847 par Joseph Marius Ramus - Nom Portalis gravé août 2024 Palais de Justice, place Verdun

- Joseph Jérôme Siméon - Statue, marbre de carrare, 1847 par Joseph Marius Ramus - Nom Siméon gravé août 2024 - Palais de Justice, place Verdun

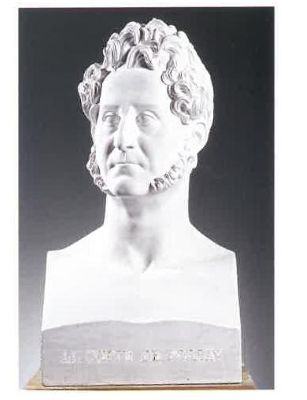

- Buste en plâtre du Comte Auguste de Forbin, vers 1825 par le sulpteur Joseph-Marius Ramus

- Buste en plâtre de François Marius Granet, vers 1839 par le sulpteur Joseph-Marius Ramus

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : Auguste de Forbin, J.E.M. Portalis, J.J Siméon et François Marius Granet

Sites de la période impériale : Statues de Portalis et Siméon et fontaine de la Rotonde