Site 1 : Église St-Jean de Malte, 24 rue d’Italie : des cloches aux canons & vice versa - 3 cloches réquisitionnées par le capitaine Bonaparte en 1793

Les cloches de Saint-Jean de Malte sont liées au destin du jeune capitaine Bonaparte, nous allons voir pour quelle raison :

Des cloches aux canons pour délivrer le port de Toulon des Anglais

Le siège de Toulon se déroule de septembre à décembre 1793, après que les royalistes se soient emparés de la ville de Toulon livrée aux Britanniques. Ce conflit militaire oppose l’armée de la 1ère république française à ses ennemis coalisés.

Sur ordre d’un décret de la Convention, le jeune Capitaine Bonaparte est missionné pour réquisitionner tous métaux pouvant permettre de fondre des canons pour contrer les Anglais. Ainsi réquisitionnera-t-il à Aix trois des quatre cloches de l’église de Saint-Jean-de-Malte. Le jeune Capitaine reconquiert Toulon sur les Anglais et se trouve ainsi promu au rang de Général. Ces cloches connaîtront un heureux épilogue dans les années 2000.

Un épilogue heureux pour ces 3 cloches... deux siècles plus tard

En effet, ces trois cloches, grâce aux énergies conjuguées de mécènes éclairés, de la Direction du Patrimoine de la Ville d’Aix-en-Provence et de la DRAC-PACA, seront réhabilitées entre 2013 et 2018.

La réalisation de trois nouvelles cloches fut confiée à l’entreprise Paccard, spécialisée dans la fabrication de cloches et de carillons située près d’Annecy en Haute-Savoie. Entrera dans leur composition le métal d’anciens canons (bronze) conservés dans l’Arsenal de Toulon. Refondues en 2013, elles seront replacées en 2018 après la restauration de l’église Saint-Jean-de-Malte dont le clocher, la façade et les contreforts avaient subi les aléas du temps. Les éléments structurels de l’église firent l’objet d’une campagne de restauration avant afin de pouvoir recevoir le poids de ces magnifiques cloches.

La date de leur bénédiction et installation coïncidera avec la bénédiction des calissons d’Aix qui se déroule chaque année le 1er dimanche de septembre, placée sous le patronat des calissoniers d’Aix-en-Provence présidées par Jean-Pierre Bourelly, ancien calissonnier aixois.

À lire aussi :

Portrait de la période impériale : Napoléon Bonaparte

Site 2 : Une Nuitée à l’Hôtel des Quatre Nations, 3 cours Mirabeau - 9 octobre 1799

- Plaque rappelant cette nuitée du 9 octobre 1799 visible sur la façade de l’hôtel des Nations, aujourd’hui occupée en rez-de-chaussée par une pharmacie

Le 9 octobre 1799 (18 Vendémiaire AN VIII), la ville d’Aix accueillait le jeune et fougueux Général Bonaparte rentrant d’Égypte, débarqué la veille à Saint-Raphaël et pressé de rejoindre Paris qui l’attendait triomphalement.

Il fut logé à l’Hôtel des Quatre Nations, ancien hôtel des Princes, prudemment rebaptisé à la Révolution par sa propriétaire la citoyenne IMBERT.

C’est lors de cette étape que le Général Bonaparte annonça au Directoire son retour d’Égypte et qu’allait s’accomplir son destin. Le Pape Pie VII- qui consacra Napoléon en 1804- y fit étape également mais en tant que "captif" sur la route de Grenoble lors de sa brouille avec l’Empereur en 1809.

À lire aussi :

Portrait de la période impériale : Napoléon Bonaparte

Site 3 : Princesse Pauline Borghèse à l’Hôtel de Forbin, 20 cours Mirabeau

- Façade de l’Hôtel de Forbin situé 20 cours Mirabeau

- À l’angle de l’Hôtel de Forbin et de la rue Cabassol, une magnifique "Madone à l’enfant"

À l’occasion d’une cure à Gréoux‑les‑Bains en 1807, Pauline Borghèse, sœur de Napoléon Bonaparte, est reçue à Aix le vendredi 22 mai 1807 dans l’Hôtel de Forbin, situé au 20 Cours Mirabeau.

Sa présence en Provence est motivée par une mission à la demande de l’empereur Bonaparte, son frère aîné. Celui-ci lui confia une mission "de séduction" en son nom auprès de la bonne société aixoise, de nature plutôt hostile à l’Empire (et à la Révolution). Pauline est installée à l’Hôtel de Forbin, l’un des premiers construits sur le cours en 1656, agrémenté d’un très beau balcon de fer forgé d’où Pauline appréciera les jeux de la Fête-Dieu, fête qu’elle remit au goût du jour.

Veuve d’un militaire et remariée au comte Borghèse, ses mœurs légères ne firent pas bon ménage. En effet Pauline d’une pudeur relative, venait de poser pour Canova pour une sculpture de marbre intitulée « La Vénus de Praxitèle » couchée sur un divan, nue.

Cependant la princesse fut très bien accueillie par les aixois et les notables de la ville. À Aix elle retrouve son chambellan, le comte Auguste de Forbin, qui est également... son amant. Cette liaison avec Auguste de Forbin, propriétaire des lieux, fit scandale. Pour plus de discrétion, elle retrouvera Auguste de Forbin un peu à l’écart d’Aix au château de la Mignarde, grâce à l’hospitalité de Jean-Baptiste Rey propriétaire du château. Ils se rencontraient également discrètement au château de la Barben, appartenant à la famille de Forbin, où un boudoir fut décoré pour elle par le célèbre peintre aixois Granet. Leur idylle prendra fin quand Napoléon, averti de cette liaison -les deux amants sont en effet mariés chacun de leur côté-, enverra Forbin combattre en Espagne.

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : Pauline Borghèse et Auguste de Forbin

Site 4 : Pauline Borghèse et Auguste de Forbin : Liaisons secrètes au château de la Mignarde, Route des Pinchinats

- Le Château de la Mignarde, propriété privée

Veuve d’un militaire et remariée au comte Borghèse, ses mœurs légères ne firent pas bon ménage. En effet Pauline d’une pudeur relative, venait de poser pour Canova pour une sculpture de marbre intitulée « La Vénus de Praxitèle » couchée sur un divan, nue.

Cependant la princesse fut très bien accueillie par les aixois et les notables de la ville. À Aix elle retrouva son chambellan, le comte Auguste de Forbin, qui est également... son amant. Cette liaison avec Auguste de Forbin, propriétaire des lieux, fit scandale. Pour plus de discrétion, elle retrouvera Auguste de Forbin un peu à l’écart d’Aix au château de la Mignarde, grâce à l’hospitalité de Jean-Baptiste Rey propriétaire du château. Ils se rencontraient également discrètement au château de la Barben, appartenant à la famille de Forbin, où un boudoir fut décoré pour elle par le célèbre peintre aixois Granet. Leur idylle prendra fin quand Napoléon, averti de cette liaison -les deux amants sont en effet mariés chacun de leur côté-, enverra Forbin combattre en Espagne.

Le Château de la Mignarde aujourd’hui.. visite uniquement sur réservation

Le château de la Mignarde date de la seconde moitié du XVIIe siècle milieu XVIIIe siècle, a été largement remaniée par Sauveur Mignard vers 1770. L’intérieur est aussi somptueux que l’extérieur, habillé de pierres de taille. La façade du XVIIIème siècle est rythmée par un corps central auquel s’ajoutent des éléments symétriques.

Aujourd’hui le Château de la Mignarde demeure une propriété privée.

Des visites sont possibles uniquement sur réservation :

– Auprès de l’Office de tourisme d’Aix-en-Provence. Contact : 04 42 23 11 33 ou bien

– Auprès de la Société Napoléonienne d’Aix. Contact : societenapoleonienne.aix@gmail.com

Site 5 : Le Palais de l’Archevêché, 28 place des Martyrs de la Résistance, un site à valeur impériale

Ancien séminaire d’Aix : lieu de formation religieuse de Joseph Fesch, oncle de Napoléon

Joseph Fesch est le fils de François Fesch, d’origine suisse, et d’Angela-Maria Pietrasanta, naît le 3 janvier 1763, à Ajaccio. Oncle de Napoléon, cardinal et grand-aumônier de l’Empire, il est le frère de Letizia, mère de Napoléon Bonaparte.

- Le palais de l’Archevêché abrite aujourd’hui le Musée des Tapisseries et le Festival International d’Art Lyrique. Sur le pilastre gauche du portail d’entrée se trouve la plaque commémorant la Légion d’Honneur

Après ses études chez les Jésuites, il bénéficie d’une bourse royale au séminaire d’Aix-en-Provence grâce à l’évêque d’Ajaccio. Il y fera son séminaire restera de 1781 à 1786, manifestant une forte ténacité et conscience dans le travail.

Fin février 1785, Joseph est appelé à Montpellier au chevet de Charles Bonaparte mourant. A la fin de cette année, il reçoit l’ordination sacerdotale, dans la chapelle du séminaire d’Aix, des mains de l’évêque de Vence. Il sera par la suite ambassadeur à Rome et Primat des Gaules à Lyon. C’est lui qui négociera la venue du Pape pour le Sacre de Napoléon en 1804. Il maria Napoléon à Marie-Louise en 1810 et baptisa l’Aiglon en 1811.

Lucien Bonaparte, frère de Napoléon, entamera également sa formation au séminaire d’Aix, mais l’interrompra au début de la Révolution.

Plaque commémorant la Légion d’Honneur

À l’origine l’ordre de la Légion d’honneur est divisé en cohortes territoriales. Le Maréchal Bernadotte dirigeant celle d’Aix. Une plaque commémore cette attribution sur la façade du Palais de l’Archevêché (dite aujourd’hui place des Martyrs de la Résistance).

C’est devant cette plaque qu’a été commémorée le 5 mai 2021 le bicentenaire de la mort de l’Empereur Napoléon 1er en présence Madame Maryse Joissains, maire de la Ville d’Aix-en-Provence, de l’adjointe au Patrimoine Madame Marie-Pierre Sicard-Desnuelle, l’adjoint au maire chargé des affaires de mémoire et militaires, Monsieur Rémi Capeau, ainsi qu’en présence de l’association Société Napoléonienne d’Aix-en-Provence.

Plus d’informations sur le site de la ville : Des conférences sont proposées par la Société de la Légion d’honneur et la Société Napoléonienne d’Aix.

À lire aussi :

Portrait à la période impériale : Joseph Fesch

Site 6 : Hôtel d’Albertas, 10 rue Espariat, où vécut la filleule de Napoléon, Napoléone de Montholon-Sémanville (1816-1907)

Napoléone de Montholon-Sémanville, comtesse de Lapeyrouse, filleule de Napoléon est la fille du Comte d’Empire Charles de Montholon, et de la Comtesse Albine de Montholon, qui choisirent en 1815 de suivre l’Empereur vaincu dans son exil.

Conçue à bord du Northumberland, navire anglais qui emmenait Napoléon à Sainte-Hélène, elle naît le 18 juin 1816 à Sainte-Hélène. Ce qui suscite une vive réaction de Napoléon s’exprimant ainsi : « elle sera malheureuse, elle est née le jour anniversaire de Waterloo ». Ce qui ne l’empêchera pas d’être l’heureux parrain de la petite Napoléone. Première française entrée à Sainte-Hélène sans l’autorisation du redoutable gouverneur anglais Hudson Lowe.

À la fin de sa vie elle s’installera dans les appartements au 1er étage de l’hôtel d’Albertas (10 rue Espariat) à Aix-en-Provence, où elle vivra de 1895 jusqu’au 17 janvier 1907 où elle s’éteint à l’âge de 90 ans. Elle sera inhumée à Roquefort-la-Bédoule.

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : Napoléonne de Montholon- Sémanville et Napoléon Bonaparte

Site 7 : Maison de la famille Portalis, plaque de mémoire, 25 rue de l’Opéra

Une plaque rappelle que Jean Etienne Marie Portalis (1746-1807), célèbre avocat aixois, a vécu dans cette maison avant la Révolution. Il deviendra conseiller d’État et jouera un rôle capital dans la rédaction du Code civil. Il fut ministre des Cultes sous l’Empire et négocia le Concordat en 1801. Cet illustre aixois repose au Panthéon.

Cette plaque apposée au fronton de la porte d’entrée de la demeure, se situe au n°25 de la rue de l’Opéra juste en face de la Maison natale de Paul Cezanne, le célèbre peintre aixois, et à deux pas de la place Miollis.

- La maison de la famille Portalis se trouve à gauche, avec la plaque de mémoire au fronton de porte d’entrée, en face la maison natale du célèbre peintre Paul Cezanne. Photo prise lors d’une des visites organisées par la SNA. Contact Société Napoléonienne d’Aix-en-Provence (SNA) : societenapoleonienne.aix@gmail.com

À lire aussi :

Portrait de la période impériale : Jean Étienne Marie Portalis

Site de la période impériale : Place Miollis

Sites 8 & 9 : Statues de Portalis et Siméon, co-rédacteurs du Code civil, place Verdun

Illustres juristes aixois devant le palais de Justice d’Aix-en-Provence

C’est lors d’une séance extraordinaire du 14 novembre 1844 que sera validé le projet des deux statues de Portalis et Siméon par Joseph Marius Ramus, sculpteur aixois résidant à Paris, par le maire d’Aix Antoine-François Aude destinées à être placées devant le Palais de Justice d’Aix. Pour un coût total de 16000 francs, 8000 de la ville d’Aix et 8000 du Département. Les blocs de marbre ont été demandés au gouvernement. Le paiement s’effectue en fonction de l’avancement des travaux. Le temps de réalisation ne doit pas dépasser les deux ans (archives départementales- art15- folio 154).

Le projet était à la fois monument public et décor d’architecture. Les deux statues placées aux extrémités des deux rampes d’accès du Palais de Justice semblaient faire partie de l’édifice alors qu’elles étaient bien postérieures à l’achèvement de l’édifice et non prévues à l’origine. Les œuvres préparatoires de ces deux sculptures (voir photos ci-après) sont conservées dans les collections du Musée Granet, dans la salle des sculptures au rez-de-chaussée.

Ces statues de Portalis⑧ et de Siméon⑨, œuvres du sculpteur aixois Joseph Marius Ramus, ne sont pas les seules réalisées de sa main. Il est également l’auteur d’autres sculptures de Portalis que l’on retrouve à Paris : une statue en pied dans l’hémicycle du Sénat ainsi qu’un buste dans les bureaux du Conseil d’État au Palais Bourbon à Paris.

Les statues furent inaugurées sous l’égide du maire de la Ville d’Aix Antoine-François Aude, officier de la Légion-d’honneur, en 1847.

Des statues sortant de l’anonymat...

Leurs noms Portalis et Siméon ont enfin été gravés sur les piédestaux (bases soutenant les sculptures) en août 2024 (voir photos ci-après). Les statues depuis deux siècles ne portaient pas de nom prêtant à diverses interprétations. 2024 année de célébration du 200e anniversaire du Code civil fut l’occasion de remédier à cet anonymat. les statues de Jean Marie Étienne Portalis et Joseph Jérôme Siméon sont enfin sortis de l’anonymat sous l’impulsion de la Société Napoléonienne d’Aix.

C’est à l’occasion de l’ouverture des Journées européennes du Patrimoine 2024 que furent dévoilés les noms désormais gravés sur les piédestaux des deux statues en présence des autorités : Portalis (se situe à gauche des marches du palais, avec la main sur le cœur) et Siméon (à droite des marches). Cette cérémonie contribua à la célébration du 220e anniversaire du Code civil promulgué en 1804, dit aussi Code Napoléon dont Portalis en est le principal artisan et dont Siméon fut co-rédacteur.

- Jean Étienne Marie Portalis - Statue, marbre de carrare, 1847 par Joseph Marius Ramus - Nom Portalis gravé août 2024 Palais de Justice, place Verdun

- Joseph Jérôme Siméon - Statue, marbre de carrare, 1847 par Joseph Marius Ramus - Nom Siméon gravé août 2024 - Palais de Justice, place Verdun

- Jean Étienne Marie Portalis - Statuette en plâtre vers 1845 par Joseph Marius Ramus - Salle des sculptures, Musée Granet

- Joseph Jérôme Siméon - Statuette en plâtre vers 1845 par Joseph Marius Ramus - Salle des sculptures, Musée Granet

À lire aussi :

Sites de la période impériale : Musée Granet et Musée Arbaud

Portraits de la période impériale : Joseph Marius Ramus, Jean Étienne Marie Portalis et Joseph Jérôme Siméon

Site 10 : Hôtel Croze-Peyronetti, famille Miollis, 13 rue Aude

Bienvenu de Miollis, né en 1753 dans l’Hôtel de Peyronetti 13 rue Aude, est issu d’une famille de conseillers aux Comptes, évêque de Digne. Victor Hugo le met en scène dans "Les Misérables" sous le nom de Monseigneur Bienvenu Myriel. Il s’éteint en 1843 dans l’Hôtel de Ribbe, à Aix.

Son frère, François-Sextius de Miollis (1759-1828), combat à Yorktown sous les ordres de Rochambeau (1781). Il sera général sous l’Empire, gouverneur de Rome, et s’éteint au château de Montjustin le 18 juin 1828.

Son nom est inscrit sur l’Arc de Triomphe à Paris. Son tombeau se trouve au cimetière Saint-Pierre.

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : François Melchior Charles Bienvenu Miollis et Général Sextius Alexandre François Miollis

Sites de la période impériale : Place Miollis, Casernes Miollis, Tombe du Général Miollis, Château de Montjustin et Musée Arbaud

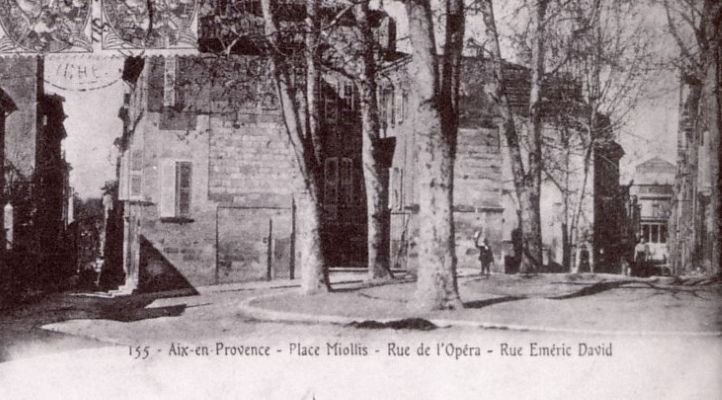

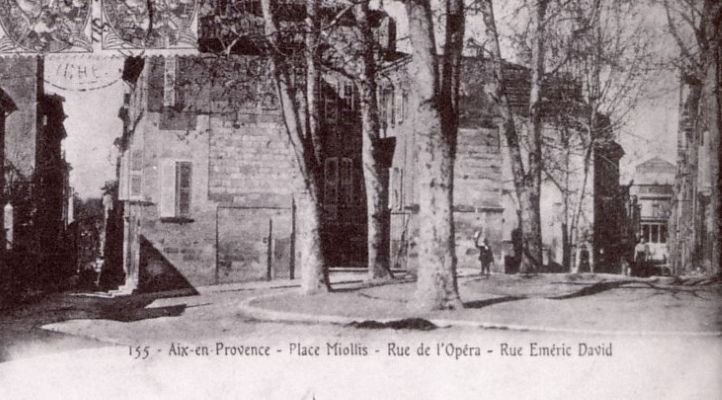

Site 11 : Place Miollis

Cette place porte le nom d’une illustre famille aixoise : les Miollis. Voici un bref portrait des deux frères Miollis :

Bienvenu de Miollis* (1753-1843)

Bienvenue de Miollis, né en 1753 dans l’Hôtel de Peyronetti rue Aude, est issu d’une famille de conseillers aux Comptes, évêque de Digne.

Victor Hugo le met en scène dans "Les Misérables" sous le nom de Monseigneur Bienvenu Myriel. Il s’éteint en 1843 dans l’Hôtel de Ribbe.

François-Sextius de Miollis* (1759-1828)

François-Sextius de Miollis, né en 1759 dans l’hôtel de Peyronetti six ans après son frère Bienvenu, a quant à lui une carrière militaire. En effet il combat à Yorktown sous les ordres de Rochambeau en 1781. Puis il sera général sous l’Empire et gouverneur de Rome. Il s’éteint au château de Montjustin le 18 juin 1828.

Son nom est inscrit sur l’Arc de Triomphe à Paris.

Son tombeau se trouve au cimetière Saint-Pierre.

Depuis cette place en descendant dans la rue de l’Opéra, se trouve la maison de Portalis au n°25 face à la maison natale de Paul Cézanne.

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : François Melchior Charles Bienvenu Miollis et Général Sextius Alexandre François Miollis

Sites de la période impériale : Hôtel Croze-Peyronetti, Casernes Miollis, Tombe du Général Miollis, Château de Montjustin et Musée Arbaud

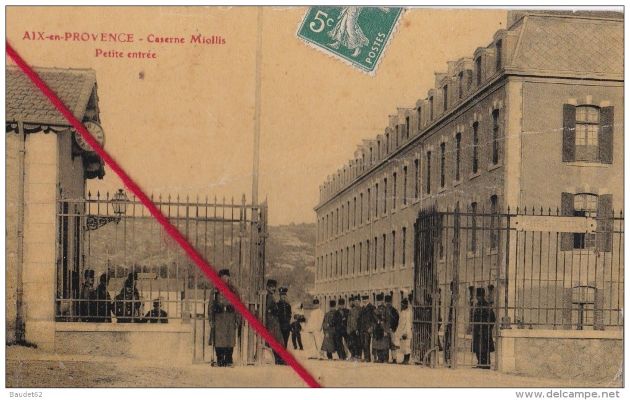

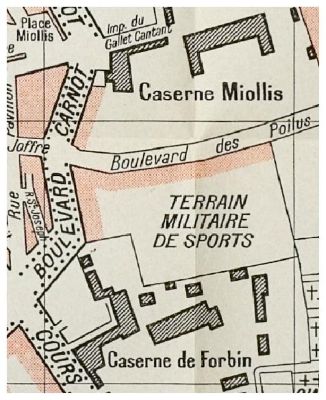

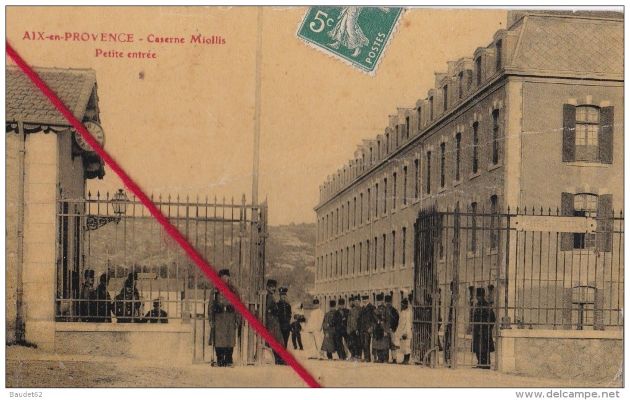

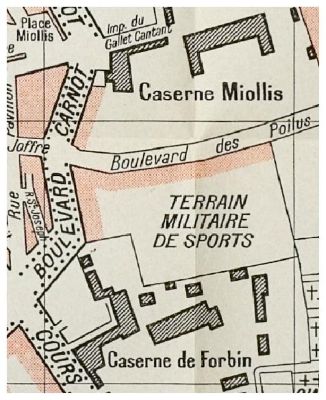

Site 12 : Anciennes casernes de Forbin & Miollis, 15 cours Gambetta & 13 boulevard des Poilus

Architecture, élément patrimonial

Le fronton sculpté de l’ancienne entrée principale des casernes de Forbin se trouve sur le cours Gambetta, n°15. Les casernes avaient une superficie beaucoup plus large jusqu’au XIXe siècle, elles s’étendaient au nord du cours Gambetta jusqu’au boulevard des Poilus (ancienne petite rue Saint-Esprit). Cette partie était appelée la caserne Miollis.

La caserne Miollis, appelée ainsi depuis 1911, (voir carte ancienne ci-dessous) abrite aujourd’hui le Lycée Militaire d’Aix-en-Provence. Le boulevard a été rebaptisé pour honorer la mémoire des héros de la Première guerre mondiale (voir ci-dessous plaque du 18 novembre 1918).

- Cliquez sur la carte pour l’agrandir

- Plan début XXe où sont identifiés les casernes de Forbin et les casernes Miollis : partie casernes de Forbin situées au sud et casernes Miollis au Nord

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : François Melchior Charles Bienvenu Miollis et Général Sextius Alexandre François Miollis

Sites de la période impériale : Hôtel Croze-Peyronetti, Place Miollis, Tombe du Général Miollis, Château de Montjustin et Musée Arbaud

Site 13 : La tombe du Général Miollis, cimetière Saint Pierre

François-Sextius de Miollis (1759-1828)

François-Sextius de Miollis, né en 1759 dans l’hôtel de Peyronetti six ans après son frère Bienvenu, a quant à lui une carrière militaire. En effet il combat à Yorktown sous les ordres de Rochambeau en 1781. Puis il sera général sous l’Empire et gouverneur de Rome. Il s’éteint au château de Montjustin le 18 juin 1828, âgé de 69 ans, en se frappant la tête sur le coin d’une table en tombant.

Son nom est inscrit sur l’Arc de Triomphe à Paris.

Son tombeau se trouve au cimetière Saint-Pierre.

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : François Melchior Charles Bienvenu Miollis et Général Sextius Alexandre François Miollis

Sites de la période impériale : Hôtel Croze-Peyronetti, Place Miollis, Casernes Miollis et Château de Montjustin

Site 14 : Musée Granet, place St Jean de Malte : des artistes aixois et leurs œuvres

Le contexte historique

Entre 1795 et 1802, l’école de dessin d’Aix est remplacée par un enseignement au sein des Écoles Centrales qui se composent de différentes chaires auxquelles sont attachés dix professeurs dont un de dessin.

En 1802, le maire d’Aix-en-Provence, François Sallier (Aix-en-Provence, 1767 - 1831), réouvre une école gratuite de dessin. Il y nomme Louis-Mathurin Clérian (1768–1851) professeur puis, en 1810, Jean-Antoine Constantin (1756–1844), son ancien maître dans l’ancienne école de dessin comme… professeur adjoint.

Parallèlement à la collection de l’école de dessin, une collection municipale s’est constituée spontanément dans une salle de l’hôtel de ville. La collection s’enrichit de quelques tableaux sous la Restauration (1814-1830) grâce à Auguste de Forbin, ami de François-Marius Granet (1775- 1849) qui occupe successivement les fonctions de directeur général des musées royaux, puis d’inspecteur général des Beaux-Arts.

Favorisant sa ville natale, il obtient des mises en dépôt d’œuvres tirées de la collection du roi qui sont placées dans différentes églises d’Aix-en-Provence ainsi que dans le musée de la ville. Parmi ces œuvres, La Nuit du 20 mars 1815 aux Tuileries peinte par le baron Gros qui est échangée en 1835 – lors de la constitution à Versailles des galeries historiques voulues par le roi Louis-Philippe et confiées à Granet – avec le Jupiter et Thétis de Jean-Auguste Dominique Ingres (Montauban, 1780 - Paris, 1867).

Désormais forte d’une école de dessin et en possession d’une collection conséquente, la ville d’Aix-en-Provence et les membres du bureau de direction de l’école vont poursuivre leur projet de doter la ville d’un musée. Pour cela, il leur faut un lieu. Ce lieu, ils le trouvent dans l’ancien Prieuré de Malte : le Musée Granet.

Les artistes aixois et leurs œuvres du Musée Granet

Jean Antoine CONSTANTIN, dit Constantin d’Aix (1756-1844) peintre

François-Marius GRANET (1775-1849) peintre

Auguste de FORBIN (1779- Paris, 1841) peintre

Joseph Marius RAMUS (1805-1888) sculpteur

Jean Antoine CONSTANTIN, dit Constantin d’Aix (1756-1844)

Peintre, excellent aquarelliste. Il étudia sous la direction de Kapeller père et de David. Il passa ensuite six années à Rome, pour compléter son éducation artistique, puis revint en 1787 à Aix-en-Provence ou il devint directeur de l’École de Dessin.

Il poursuivit cette activité à Digne sous la révolution Française. En 1791, il sera le professeur de François-Marius Granet (1775-1849), futur membre de l’Institut et Conservateur du Musée du Louvre et du Luxembourg.

Constantin eut une influence considérable sur la peinture provençale moderne. Peintre donc connu, répertorié, côté et présent dans différents musées (Aix, Avignon, Marseille...).

En 1817, il obtint la médaille d’or de l’exposition de Paris. Mort à Aix-en-Provence en 1844.

Professeur de l’école de dessin : Jean Antoine Constantin

Ses élèves : Auguste de Forbin, François-Marius Granet, Clérian

François Marius Granet apprend le dessin grâce aux cours de dessin qu’il suit à l’Académie d’Aix dans l’atelier du peintre aixois Jean-Antoine Constantin qui en est le directeur entre 1785 et 1790.

C’est pendant ces années qu’il enseigne le dessin et la peinture aux jeunes aixois François-Marius Granet et Auguste de Forbin qui seront, plus tard, d’un grand secours pour lui ; ainsi qu’à Louis-Mathurin Clérian.

Car la Révolution bouleverse tout. Un an après la Révolution, l’école de dessin est contrainte de fermer ses portes. En 1798 une nouvelle école de dessin est créée et en 1800, Constantin concourt pour le poste de professeur de dessin de la nouvelle école d’Aix. Goyrand l’emporte et Constantin part à Digne où on lui propose un poste à l’école centrale, poste qu’il occupe jusqu’à sa fermeture en 1804.

Pendant ce temps, à Aix, une nouvelle école communale gratuite de dessin ouvre le 7 novembre 1806, dans l’ancien couvent des Andrettes, et Clérian, ancien élève de Constantin, est nommé directeur. Constantin, de retour à Aix avec sa famille en 1807, en est nommé membre honoraire en 1808. Bien qu’homme hautement estimé à Aix, ces titres n’en demeurent pas moins qu’honorifiques et Constantin « vivote » de quelques leçons pour nourrir sa famille. Ce n’est qu’à 57 ans, en 1813, que Jean-Antoine Constantin obtient un poste de professeur adjoint de paysage dans cette école qu’il a jadis dirigée et dans laquelle il est maintenant sous l’autorité de son ancien élève Clérian.

Dans un article, Adolphe Thiers alors critique d’art, esquisse sur le vif le portait de Constantin : « un génie qui a tissé la soie dans l’ombre…soutenu par le seul amour du beau et l’affection de ses deux élèves, de Forbin et Granet… Respect au génie malheureux... » 1822.

Jean-Antoine Constantin est considéré comme l’un des ancêtres de la peinture provençale. François Marius Granet, Auguste de Forbin, Louis Mathurin Clérian, Émile Loubon sont quelques-uns des peintres postérieurs qui se sont inspirés de ses tableaux.

François-Marius Granet (1775-1849)

- Portrait de Granet par Ingres, réalisé à Rome - Tableau au Musée Granet, Aix-en-Provence

Né et mort à Aix-en-Provence, François-Marius Granet est l’élève de Jean-Antoine Constantin, dit Constantin d’Aix, dans sa ville natale. En 1798, il gagne Paris et entre dans l’atelier de David aux côtés de son ami Auguste de Forbin. Une amitié solide se noue entre les deux hommes, ce dernier aidera Granet par la suite dans sa carrière. Il rencontre dans l’atelier du maitre néo-classique Jean-Auguste-Dominique Ingres avec qui il entretient une longue relation d’amitié d’abord à Paris, puis à Rome où Ingres immortalise son portrait (voir photo). En 1802, Granet part pour la Ville éternelle avec son ami Forbin. Il y reste près de vingt années, entrecoupées de quelques séjours à Paris ou en Provence.

D’abord paysagiste, Granet peint en plein air la campagne romaine ainsi que l’architecture de la ville. Il représente également des intérieurs d’églises et des sujets d’histoire souvent inspirés par la vie des grands peintres. Sa production graphique est basée sur les mêmes sujets et se divise en deux groupes : les aquarelles fluides à l’aspect moderne représentant exclusivement des paysages, et les dessins à la plume et au lavis brun que Granet affectionne pour ses scènes d’intérieurs ou vues de cloitres. Ses envois fréquents au Salon à Paris lui valent un vif succès et une renommée considérable.

À son retour d’Italie, l’artiste exerce des fonctions officielles, d’abord conservateur au musée du Louvre puis au Château de Versailles. Nommé en 1833, Granet y organise le musée Historique à la demande de Louis-Philippe. Il s’installe à Versailles dans les dépendances du musée et dessine à l’aquarelle le parc et les environs du château. Peu de temps avant sa mort, il lègue au musée de sa ville natale près de quatre cents tableaux et mille deux cents œuvres sur papier. Le musée sera rebaptisé cent ans plus tard en son honneur. En marge de ce don il lègue aussi au Louvre deux cents dessins et aquarelles prélevés de la donation aixoise.

Le Musée Granet abrite des œuvres à découvrir ou à redécouvrir…

On y trouve notamment des bustes des personnages de cette période historique :

Bustes de François-Marius Granet (à gauche et au milieu), Auguste de Forbin

Le sculpteur aixois Joseph Marius Ramus réalisa des études préparatoires pour les statues de Portalis et Siméon qui sont précieusement conservées aujourd’hui au Musée Granet dans la salle des sculptures en rez-de chaussée. (voir photos ci-après)

- Jean Étienne Marie Portalis - Statuette en plâtre vers 1845 par Joseph Marius Ramus - Salle des sculptures, Musée Granet

- Joseph Jérôme Siméon - Statuette en plâtre vers 1845 par Joseph Marius Ramus - Salle des sculptures, Musée Granet

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : Jean Antoine Constantin, Joseph Marius Ramus, Auguste de Forbin, Jean Etienne Marie Portalis, Joseph Jérôme Siméon et François Marius Granet

Sites de la période impériale : Statues de Portalis et Siméon et fontaine de la Rotonde

Site 15 : Musée Arbaud, 2-A rue du 4 septembre, des trésors à découvrir : ouvrages, gravures, médailles de l’époque Napoléonienne

Dans la Bibliothèque du Musée Paul Arbaud (musée privé) sont conservés des documents de l’époque Napoléonienne relatifs aux personnages historiques de Napoléon Bonaparte, Pauline Borghèse, Jean Étienne Marie Portalis, Joseph Jérôme Siméon, Sextius Alexandre François Miollis.

Lors de l’édition 2024 des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Arbaud et ses académiciens ont généreusement contribué à la mise en valeur de ce patrimoine Napoléonien en présentant au public différents ouvrages, entre autres un très rare exemplaire du Souper de Beaucaire de Napoléon Bonaparte, des gravures de portraits de Pauline Borghèse, Auguste de Forbin etc, ainsi que des médailles de l’époque Napoléonienne. Des visites ont également été offertes à cette occasion autour des vitrines dédiées à cette époque.

Dans les bulletins de l’Académie ont été publiés divers textes de cette période historique.

Pour découvrir ces trésors du Musée arbaud, il faudra prendre rendez-vous auprès du musée qui est un établissement privé.

Bibliothèque du Musée Paul Arbaud, 2-A rue du 4 septembre - RDV au 04 42 38 38 45

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : Napoléon Bonaparte, Pauline Borghèse, Auguste de Forbin, Jean Étienne Marie Portalis, Joseph Jérôme Siméon et Général Miollis

Site 16 : Fontaine de la Rotonde, place du Général de Gaulle, inaugurée sous le Second Empire

- Photo ancienne de la fontaine de la Rotonde

- La fontaine aujourd’hui

C’est à la place de la Rotonde que s’articulent le passé et l’avenir du développement urbain d’Aix. La place (100m de diamètre) est conçue entre 1840 et 1850 pour créer une voie d’accès vers l’extérieur de la ville.

En 1860 est réalisée la fontaine de la Rotonde de style Art-Déco sur les plans de des ingénieurs Tournadre et Sylvestre. Haute de 12 mètres, elle est construite en pierre froide et composée de deux bassins. Lions, dauphins, cygnes et angelots, œuvres de Truphème, l’agrémentent ; les trois statues qui la surmontent, représentent la justice (vers le cours), l’agriculture (vers Marseille) et les beaux-arts (vers Avignon), formant une étoile routière. Ramus, Chabaud et Ferrat en sont les auteurs. Les trois grâces au sommet ont fait l’objet d’une étude préparatoire en argile conservée au Musée Granet dans la salle des sculptures.

Sur le piédestal soutenant la grande vasque est inscrit une phrase relative au moment de sa création : « Cette fontaine a été élevée en MDCCCLX sous le règne de S.M. l’empereur Naploéon III ».

En effet la fontaine de la Rotonde fut inaugurée sous le Second Empire (1860). Elle constituait l’entrée ouest de la Ville d’Aix, débouchant jadis sur l’avenue de la République, aujourd’hui la partie reliant la fontaine jusqu’au bas du cours Sextius s’appelle.. l’avenue Napoléon Bonaparte.

La fontaine est d’abord alimentée parcimonieusement par le canal de Zola (1854), puis à plein jet et tous les jours par le canal de Verdon (1875), relayé aujourd’hui par le canal de Provence.

À lire aussi :

Portrait de la période impériale : Joseph Marius Ramus

Site de la période impériale : Musée Granet

Site 17 : Avenue Napoléon Bonaparte

La fontaine de la Rotonde a été inaugurée sous le Second Empire et constituait l’entrée ouest de la Ville d’Aix, débouchant jadis sur l’avenue de la République. Aujourd’hui la partie qui relie la fontaine jusqu’au bas du cours Sextius s’appelle l’avenue Napoléon Bonaparte. Cette avenue a été crée sous le mandat de l’ancien maire Alain Joissains, maire d’Aix-en-Provence entre 1978 et et 1983.

La Ville d’Aix-en-Provence peut s’enorgueillir d’avoir honoré la mémoire de l’Empereur par une plaque avec son nom complet. Car aussi étrange cela puisse-t-il paraître : il n’existe aucune avenue ou rue avec le nom complet Napoléon Bonaparte ou Napoléon 1er à Paris -excepté une rue Bonaparte dans le 6e arrondissement- de la capitale française.

À lire aussi :

Portrait de la période impériale : Napoléon Bonaparte

Site 18 : Château Montjustin, plateau de Puyricard

C’est dans le château de Monjustin Sextia qu’est décédé le Général Miollis le 18 juin 1828 à l’âge de 69 ans.

Le château de Montjustin est un château situé au nord d’Aix-en-Provence sur le plateau de Puyricard. Les façades et les toitures du château et de la chapelle et le mur d’enceinte avec ses tours font l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis 1979 ; le vestibule et son décor font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1979.

Le château, propriété privée, ne se visite pas.

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : François Melchior Charles Bienvenu Miollis et Général Sextius Alexandre François Miollis

Sites de la période impériale : Hôtel Croze-Peyronetti, Casernes Miollis et Tombe du Général Miollis

Site 19 : Auberge de la Calade, un passage discret... le 26 avril 1814

Le 26 avril 1814, sur le chemin de son 1er exil vers l’île d’Elbe, l’empereur déchu s’arrêta discrètement dans l’auberge de la Calade, située du côté de Célony.

Le dernier passage en Provence : une escale risquée à la petit calade, 26 avril 1814

En ce 26 avril 1814, en route pour l’île d’Elbe, l’empereur déchu traverse la Provence sous la conduite de commissaires alliés : un russe, le comte Schüwloff, un autrichien, le général Cohler, un anglais, le colonel Campbell, un prussien, le Comte Waldburg-Ruchess, Napoléon est accompagné de deux de ses généraux demeurés fidèles, Bertrand et Drouot.

À lire aussi :

Portraits de la période impériale : Napoléon Bonaparte et Pauline Borghèse

Sites de la période impériale : église Saint-Jean de Malte et Hôtel des Quatre Nations Forbin

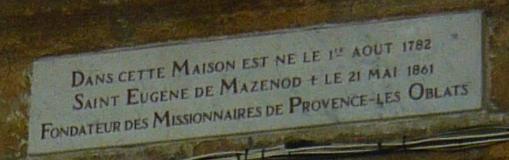

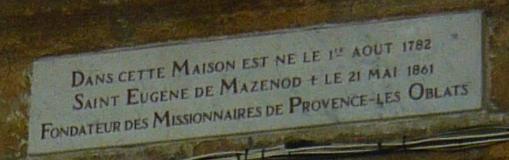

Site 20 : Hôtel de Mazenod, 53 Cours Mirabeau

L’hôtel de Mazenod est un hôtel particulier situé au 53 Cours Mirabeau à Aix-en-Provence.

Les premiers propriétaires furent les Chantre, teinturiers. En 1730 l’hôtel fut vendu à Antoine Laugier, seigneur de Saint-André. Sa fille se maria en 1743 à Charles Alexandre de Mazenod, officier des Mousquetaires du roi et président à mortier au Parlement de Provence. Ils eurent quatre fils dont deux naquirent dans cet hôtel, Charles-Antoine né en 1745, qui sera président à la Cour des Comptes, et Charles-Fortuné, évêque de Marseille. L’aîné, Charles Antoine, épousa mademoiselle de Joannis et fut le père de Charles-Eugène de Mazenod, lui aussi évêque de Marseille et fondateur de la société des missionnaires de Provence, devenue en 1826 la congrégation des Oblats.

Une plaque sur le fronton du bâtiment (voir ci-dessus), rappelle qu’Eugène de Mazenod a été canonisé puisqu’il est écrit "Saint Eugène de Mazenod". L’entrée principale se faisait traditionnellement rue des Grands Carmes, avec la présence d’un portail plus large. Cette rue n’existe plus actuellement et cette entrée est bouchée par une cour intérieure. Le portail actuel est ceint par un cadre à refends, marquant le style épuré néo-antique, typique du Grand Siècle.

Eugène de Mazenod (1782-1861)

Eugène de Mazenod est né le 1er août 1782 dans l’hôtel de Mazenod situé au 53 cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Ordonné prêtre en 1811, il se distingua comme aumônier des nombreux prisonniers autrichiens dispersés dans les casernes d’Aix en 1813/14, avant de fonder l’ordre missionnaire des Oblats (dont La Chapelle se trouve 60 cours Mirabeau), évêque de Marseille de 1837 à 1861 . C’est lui qui ordonna la construction de Notre-Dame de la Garde. Il s’éteint à Marseille le 21 mai 1861 et sera canonisé par Jean-Paul II en 1995.

La chapelle des Oblats à Aix-en-Provence (classée en 1911)

Située au 53 cours Mirabeau, la chapelle se trouve sur l’emplacement de l’ancien couvent des Carmélites (1625).

L’édifice alors hors les murs, fut reconstruit de 1695 à 1701 sur des plans de Thomas Veyrier qui réalisa également la décoration. Son oncle fut un élève de Pierre Puget, architecte de la chapelle de la Vieille Charité de Marseille dotée d’une des premières coupoles ovales de la région. La chapelle des Oblats possède elle aussi une coupole elliptique couvrant la nef en croix latine, sans collatéraux, ce qui accentue l’effet de hauteur. Largement éclairée par un lanterneau et quatre œils de bœufs, elle repose sur des pilastres composites à décor original. Deux bas-reliefs de Thomas Veyrier décorant initialement l’autel majeur, sont en dépôt au musée des Tapisseries. La façade des Oblats a été redessinée par Laurent Vallon en 1697, soulignée par une volée d’escalier.